正直仕事をしていてもモチベーションがわかないなあ、、

給料のために会社に行っているけど、このままでいいのか不安

皆さん、今の仕事にやりがいを感じていますか?

この問いに「はい」と即答できる人はどれくらいいるでしょうか。

・特にやりがいは感じないけど、生活のために我慢している

・「窓際族」だけど、年齢的にも再就職は厳しい

・家のローンがあるから仕事は辞められない

30代の頃はキャリアアップをモチベーションとして頑張ることが出来た方でも、40代を過ぎた頃から、見える景色が変わってくることがあります。

後輩が上司になり、出世の道が閉ざされたと間接的に知ることもあります。

事業統廃合により早期退職勧告が発令されることだってあるでしょう。

将来の不安により自己肯定感が低くなる場合は、安定感抜群の公務員転職という選択肢も。

キャリアアドバイザー

IT系の民間企業に20年勤務(転職有り)

公務員8年勤務

働きながら公務員への転職を志す

半年間勉強し県庁と市役所をW合格

この記事では、やりがいを感じない仕事を我慢しながら毎日続けることで、自己肯定感や自己効力感が下がるリスクとその対策方法をお伝えします。

この記事を読めば、自分の身を守る行動を取ることができるようになります。

嫌な仕事を毎日続けると体内に起こる変化とは

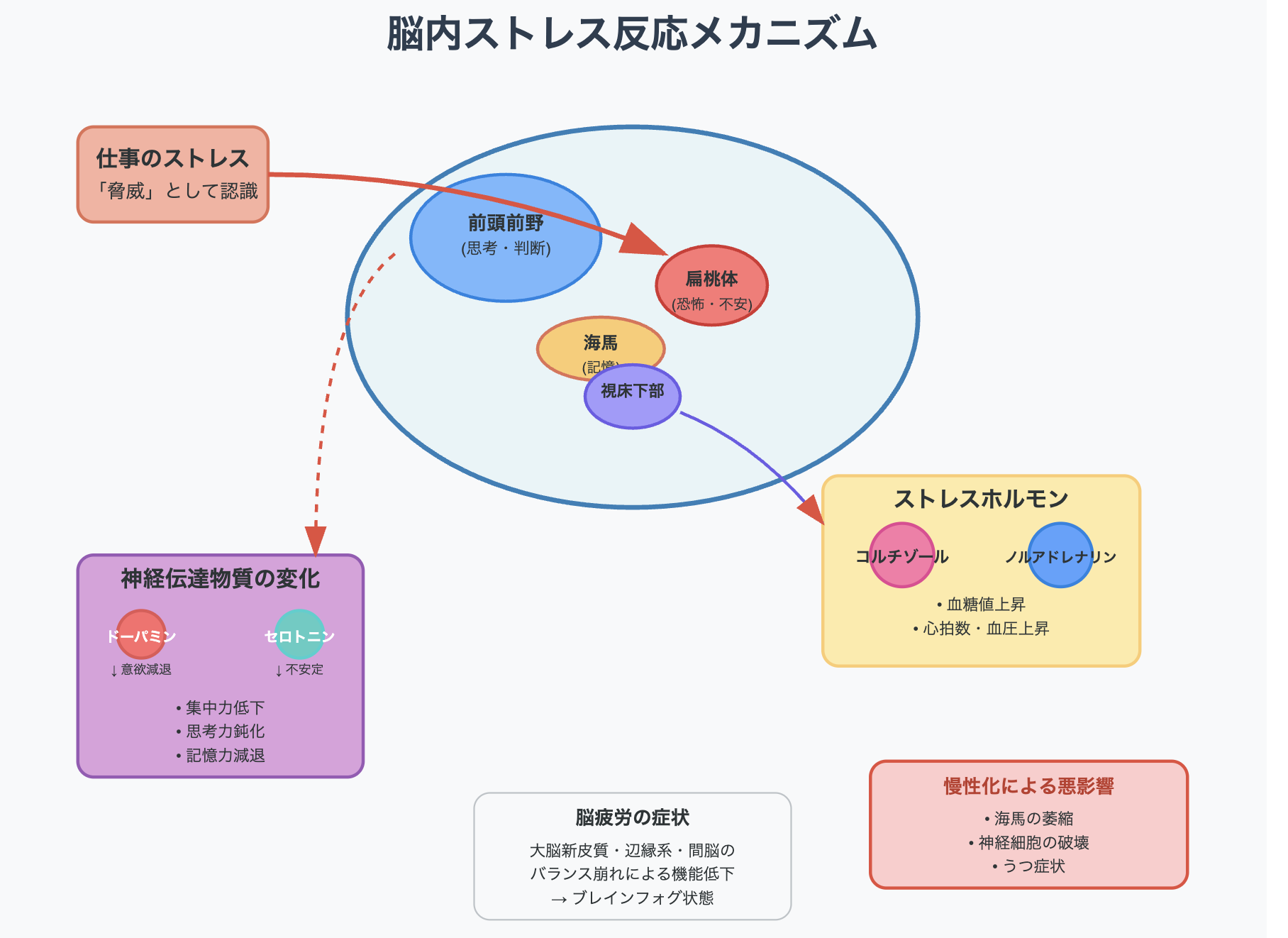

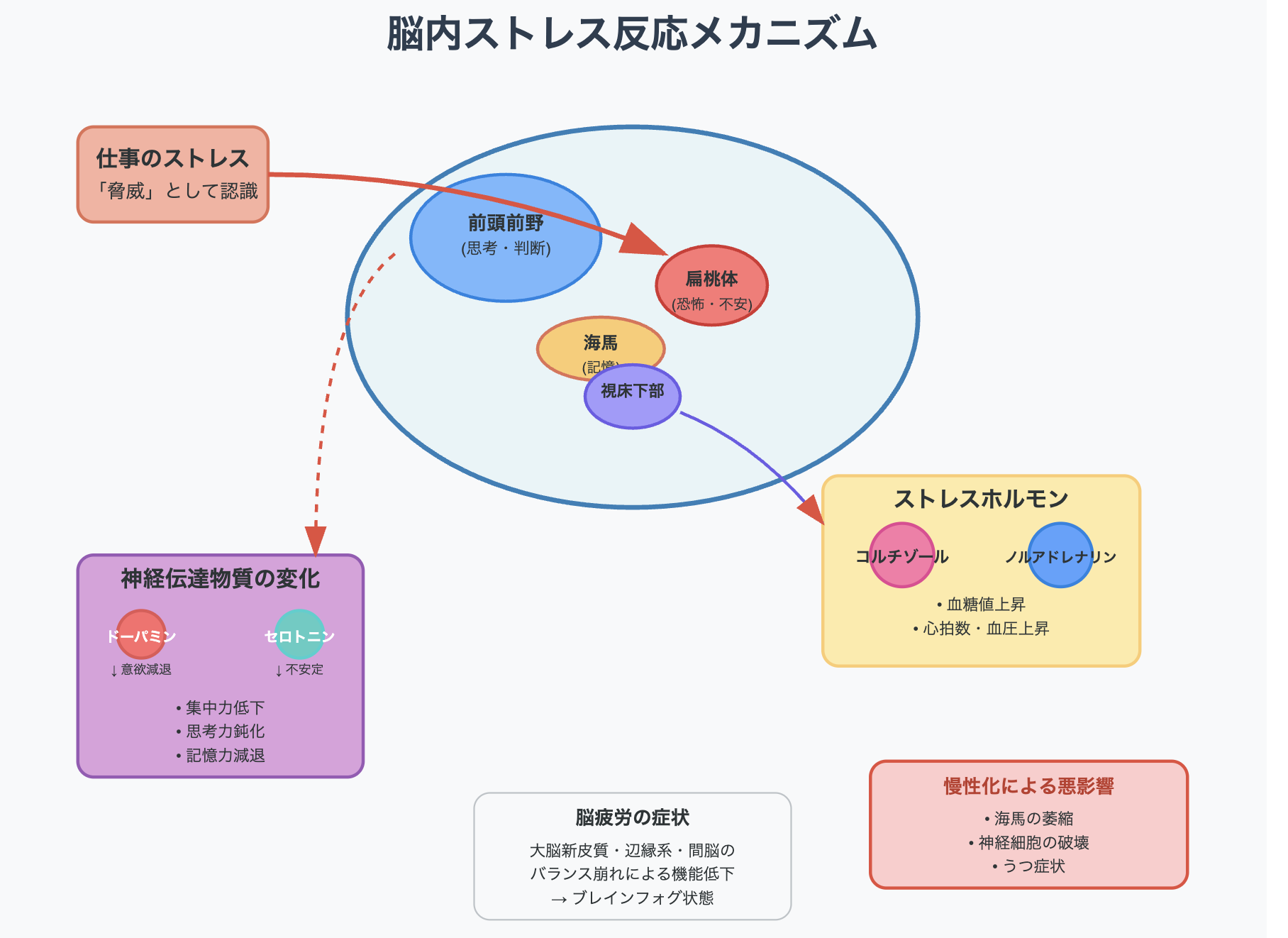

仕事を「嫌だ」と感じる時、脳の中では様々な複雑な事象が起こっています。

これは単なる気分的なものではなく、脳の機能や神経伝達物質のバランスに影響を及ぼす、科学的に説明できる現象です。

何かを「嫌だ」と感じると、脳はそれを「脅威」や「ストレス」として認識します。

これによって、体は「闘争・逃走反応」と呼ばれるストレス反応を活性化させます。

これは人間の本能的な防御反応です。

例えば狩猟時代の頃、猛獣と出会した際に、「戦うか、逃げるか」を瞬時に選択しなければなりません。

このため、生存のために脳内では様々な変化が起こるのです。

この脳へのストレスが、猛獣と戦う場合などのように一時的な場合は問題がありません。

しかし、仕事のように恒常的に続く場合は、体内のストレス反応も長時間継続することになります。

これにより、扁桃体の過活動、ストレスホルモンの過剰分泌、前頭前野や海馬などの脳領域の機能低下、そしてドーパミンやセロトニンといった神経伝達物質のアンバランスを引き起こします。

これが気分の落ち込み、不安感、集中力低下、身体症状など、様々な心身の不調につながるのです。

心身が不調な状態で無理して仕事を続けると、仕事でミスが多くなる、資料の作成が遅くなるなどの影響が出てきます。

その結果、上司からの評価が下がる、責任の重い仕事から外されるなどの悪循環となり、自効力感や自己肯定感が下がり続けるという結果になります。

扁桃体 の活性化:

感情、特に恐怖や不安を処理する脳の部位である扁桃体が過剰に活動します。

これにより、ネガティブな感情が強まり、危険を察知する警報システムが常時ONの状態になるのです。

ストレスホルモンの分泌

扁桃体が活性化すると、脳の視床下部から指令が出て、副腎からコルチゾールやノルアドレナリンといったストレスホルモンが分泌されます。

コルチゾール

短期的には集中力を高め、血糖値を上げてエネルギーを供給します。

しかし、慢性的に過剰に分泌されると、脳の神経細胞を破壊したり、記憶を司る「海馬(かいば)」を萎縮させる可能性があります。

ノルアドレナリン

緊張や不安、集中をもたらし、心拍数や血圧を上げて体を活動しやすい状態にします。

しかし、過剰になると攻撃的になったり、ヒステリーやパニックを引き起こすことがあります。

脳機能の低下と不調

慢性的なストレスは、脳の特定の領域の機能に悪影響を与えます。

前頭前野 の機能低下

前頭前野は、思考、計画、判断、感情のコントロール、創造性といった高次な機能を担っています。

強いストレス下では、前頭前野がストレスの軽減を最優先するため、これらの創造的な働きが低下しやすくなります。

- 集中力の低下、思考力や判断力の鈍化、記憶力の減退が起こりやすくなる

これは、ブレインフォグ(脳内に霧がかかる)とも呼ばれることがある - 物事を順序立てて考えたり、新しい情報を覚えたりすることが難しくなることがある

脳疲労

ストレスが過剰にかかることで、大脳新皮質(知覚・運動)、大脳辺縁系(記憶)、間脳(自律神経・内分泌)のバランスが乱れ、「脳疲労」と呼ばれる状態になります。

これにより、体調不良や集中力の低下、感情のコントロールが難しくなるといった症状が現れます。

神経伝達物質のアンバランス

ドーパミン、セロトニンという名前を聞いたことがある方も多いことでしょう。

ストレスを長時間受け続けると、主要な脳内の神経伝達物質のバランスも崩れていくのです。

ドーパミン の影響

ドーパミンは「快楽物質」とも呼ばれ、喜びや意欲、モチベーションに関わります。通常、目標達成時などに分泌され、行動への動機づけを促します。

仕事が嫌だと感じ達成感や喜びが得られない状態が続くと、ドーパミンの分泌が低下し、意欲の減退や「やる気が出ない」状態につながります。

また、一時的な快楽(例えば過食や買い物依存)でドーパミンを補おうとすることがあります。

セロトニン の不足

セロトニンはアドレナリンやドーパミンの働きを調整し、精神の安定や気分のコントロールに関わる「幸せホルモン」です。

ストレスが続くとセロトニンの分泌が低下し、感情の不安定さ、慢性的な疲労感、不眠、イライラ、うつ症状などを引き起こすことがあります。

ストレスチェックを活用して自分を客観的に知る

ここまで読んでいただいて「自分のことかもしれない」と感じた場合は、職場や行政が提供する「ストレスチェック」を受けてご自身の状況を把握することをオススメします。

なぜならば、心身の状態が低下している時は、自分ではそれに気づかないことが多いのです。

そして、家族などが気づいた時には、うつ病などの深刻な状況になっているケースもあり得ます。

「なんとなく調子悪い気がする」「以前に比べてミスが多くなったかも」

ちょっとでも不調を感じたらまずは身近で無料でできるツールで状況を把握してみましょう。

職場でのストレスチェクを受ける

労働安全衛生法改正により、2015年12月より従業員50人以上の組織ではストレスチェックの実施が義務付けられています。

このため、職場でストレスチェックを受けることが出来るのであれば、ぜひ社内で実施方法を確認してみましょう。

ストレスチェックで面接指導が必要と判断された場合は、原則として、医師や保健師に面接を受けることになります。このため、無料で直接専門職の方に相談することができるのです。

Webサイトの無料チェックリストを利用する

また、職場のストレスチェックが難しい場合は、厚生労働省のWebサイト「こころの耳」を訪問してみてください。

「5分でできる職場のストレスチェク」や「e-learningで学ぶ15分で分かるセルフケア」などの優良コンテンツや相談窓口の紹介など有益な情報が沢山あります。

主なメンタルヘルス・ストレスチェックサイト

| Webサイト | 運営者 | 特徴 |

|---|---|---|

| こころの耳 | 厚生労働省 | 「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」として、ストレスチェクリストの他にも相談窓口など幅広い情報が網羅されている |

| 心の健康度セルフチェック! | 東京都情報サービス産業健康保険組合 | 20個の質問に答えると点数、レベル別に今のストレス度が判定される。 |

自覚症状のある方におすすめの一冊

こんな症状ありませんか?

こんな症状が出ていたらSOSのサインです。実は、「脳疲労」かもしれません(体験談)。

- 仕事に対して、無気力になる。

- 朝仕事に行くのが憂鬱で億劫になる。

- 職場で挨拶や雑談が苦手になる。

- 物忘れやケアレスミス、言い間違いが多くなる。

- 過去に担当した業務の記憶が曖昧になる。

- 会議で周囲の会話の流れに理解が追いつかず、適切な反応ができない。

- 文書の理解力が遅くなり、読んでも読んでも内容把握ができない。

- グループでの仕事より、一人の仕事を好むようになる。

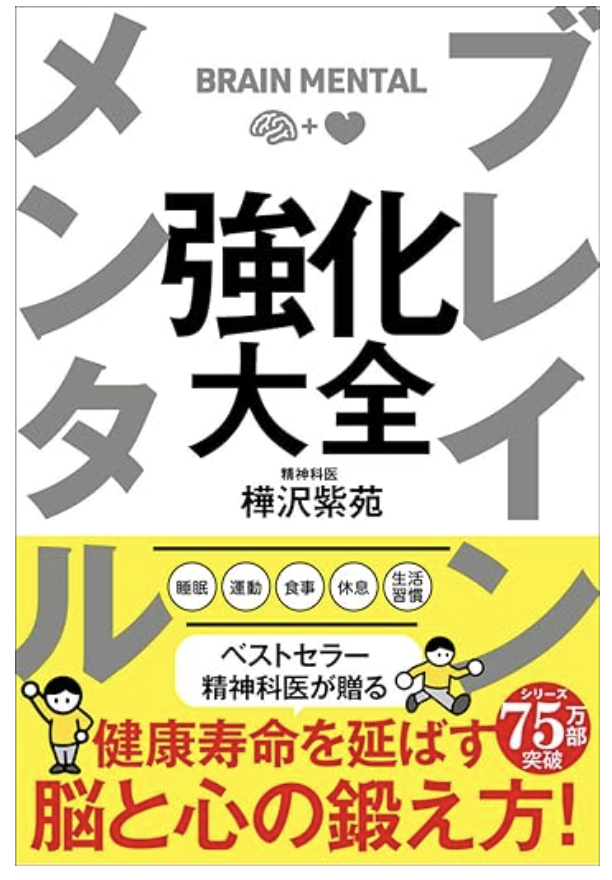

よりよく自分の状況について知りたい方は、精神科医の樺沢紫苑先生の「ブレインメンタル強化大全」を一読することをおすすめします。

著書のなかで、脳疲労の回復に必要なのは「睡眠」「運動」「朝散歩」を適切に行うことと述べられています。

樺沢紫苑著 「ブレインメンタル強化大全」

タイトルからして、メンタルヘルスに良さそうな本です、笑。

日常のちょっとした習慣を変えるだけで、病院やカウンセリングに行かずともあなたの脳疲労は改善する可能性があるんです。

脳疲労の回復のために実践した方法(体験談)

朝散歩

睡眠や運動は一般的に健康に良いと言われているため、読者の方も特に違和感はないでしょう。

目新しいのは朝散歩ではないでしょうか。

平日の朝は出勤の準備で忙しく、悠長に散歩などしている時間はないという方が大半でしょう。

私は、今までより朝20分早く起きて、近所を10分散歩するようにしたのです。

朝日を浴びて近所の神社まで颯爽と歩きます。

朝日を浴びることで、セロトニンという幸福ホルモンが出ることで、前向きな気持ちになります。

半信半疑で朝散歩をした初日、眩しいほどの朝日を浴びて、私の心の中には劇的な変化がありました。

心の中の黒くてドロドロした塊が溶けていくような、不思議な爽快感を感じました。

それは、数年間押し入れに入れっぱなしの布団を外ぼしし、太陽の光を浴びてフカフカになったような心地よさでした。

運動

次に、運動です。

無理のない筋トレと有酸素運動を週3回はできるようにしたいものです。

スポージムなどでパーソナルトレーナーに相談するのもいいでしょう。

足腰の不調も気になっている方は、浮力の力を利用して無理なく体を動かせる水泳がおススメです。

睡眠改善

質の良い睡眠のために、寝る前2時間前には食事を済ませ、ゆっくりお風呂に入ってリラックスしましょう。

スマホなどのデジタルデバイスは触らず、読書や瞑想など心も体もゆったりと過ごすことがいいでしょう。

また、スマホアプリで睡眠スコアをチェックする方法も有効です。

熟睡の度合いを数字で示してもらうことで、睡眠環境をより良くしようというモチベーションにつながります。

眠る前に、今日あった良い出来事、感謝することをノートに書く習慣をつけると、幸せな気持ちが高まった状態で眠りにつくことができますよ。

自分を守るために逃げることも必要

いくらプライペートで、食事や睡眠、運動の良い習慣を続けていても、仕事がストレス源の状態であれば、状況としては良くも悪くもならない状況になる場合が多いです。

このため、「それでも辛い」と感じたら、無理をせず、病院を受診しましょう。

そして、仕事を続けられるかどうか、自己判断ではなく、医師の判断に委ねましょう。

いきなり退職ではなく、療養休暇や休職など、仕事とワンクッション置く時間を作ることがオススメです。

お勤めの会社の福利厚生制度や休暇制度を確認し、上司に相談して見ると良いでしょう。

よくある質問

まとめ

脳疲労を感じたら、一旦惰性で動いている「働くループ」を止めましょう。

脳疲労は、自分では、気づかないことが多いものです。

若年生認知症かな?

そう思いながら、症状を放置すると、うつ病などの深刻な状態になる可能性もあります。

そうなる前に、一度環境をリセットして家族と相談して再出発をしましょう。

支出管理を見直すことで、本当に必要な収入を把握し、収入に応じた働き方を選択することもできます。

職場はたくさんありますが、自分は一人しかいないのです。

自分が倒れても会社は面倒みてはくれません。

会社での今後の見通しが立たないのであれば、転職活動を始めてみるのもいいでしょう。

公務員も選択肢のひとつに入れてみるのはいかがでしょうか。

一旦環境をリセットすると、また新たな景色が見えてくるかもしれません。

新しい一歩を応援しています。