社会人向けの公務員試験ってどのようなものがあるんだろう。

- 会社員から公務員への転職に興味はあるが、受験制度がよくわからない。

- 公務員試験を受験したいが、年齢制限や筆記試験の壁がある。

最近は業績好調な大企業でも人員整理をおこなうことが珍しくなくなりました。

現在の会社でいつまで働くことができるのか、不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。

雇用の安定度No1なのは公務員です。しかし、公務員になるためには、公務員試験に合格しなければなりません。

キャリアアドバイザー

IT系の民間企業に20年勤務(転職有り)

公務員8年勤務

働きながら公務員への転職を志す

半年間勉強し県庁と市役所をW合格

筆者は民間で働きながら42歳で公務員試験に合格しました。

公務員への転職を成功させるためには、公務員試験の種類と内容をしっかり把握し、自分が最も有利に受けられる受験方法を選択する必要があります。

- 社会人向けの公務員試験とはどんなものかが分かる

- 自分に最適な公務員試験が分かる

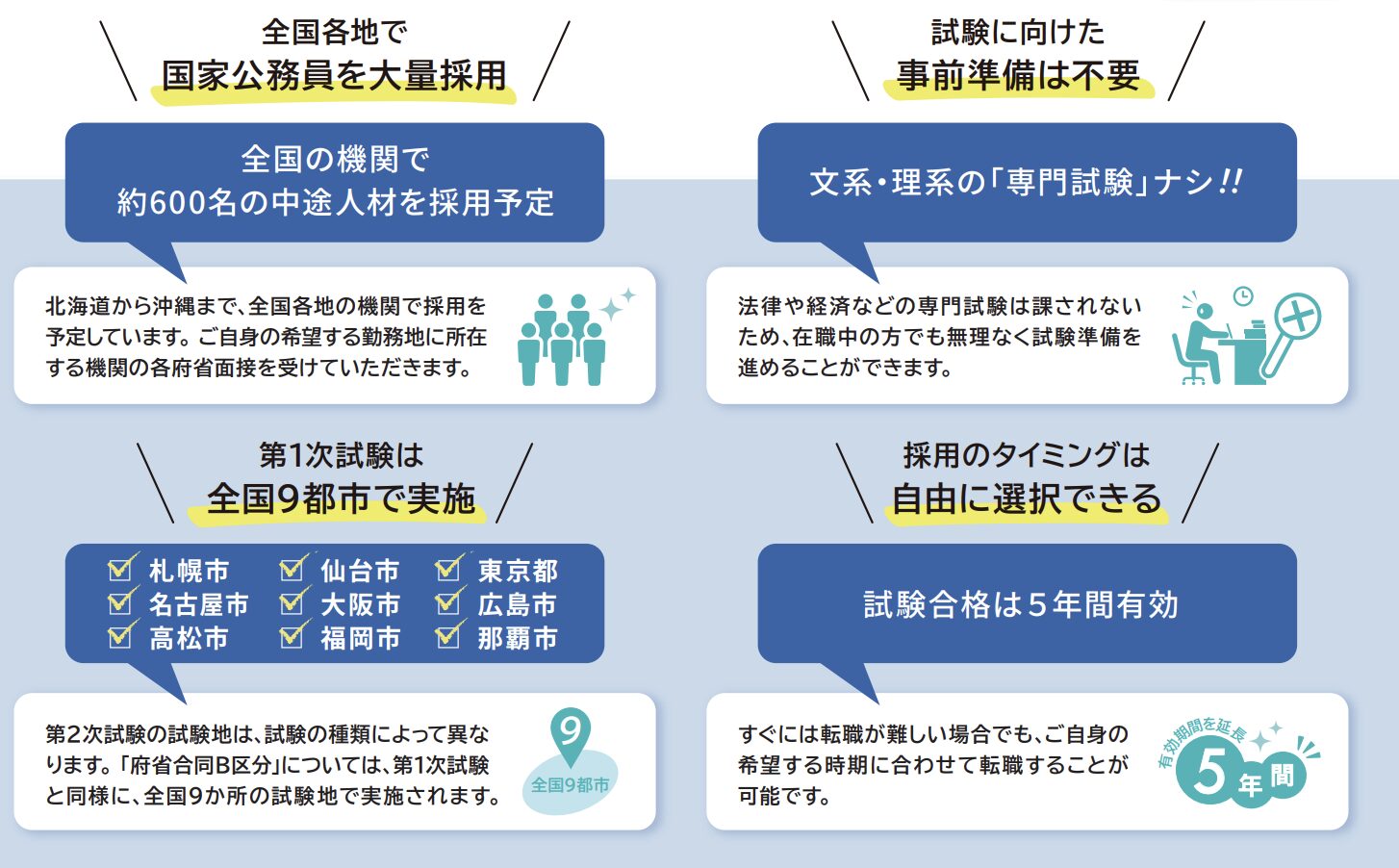

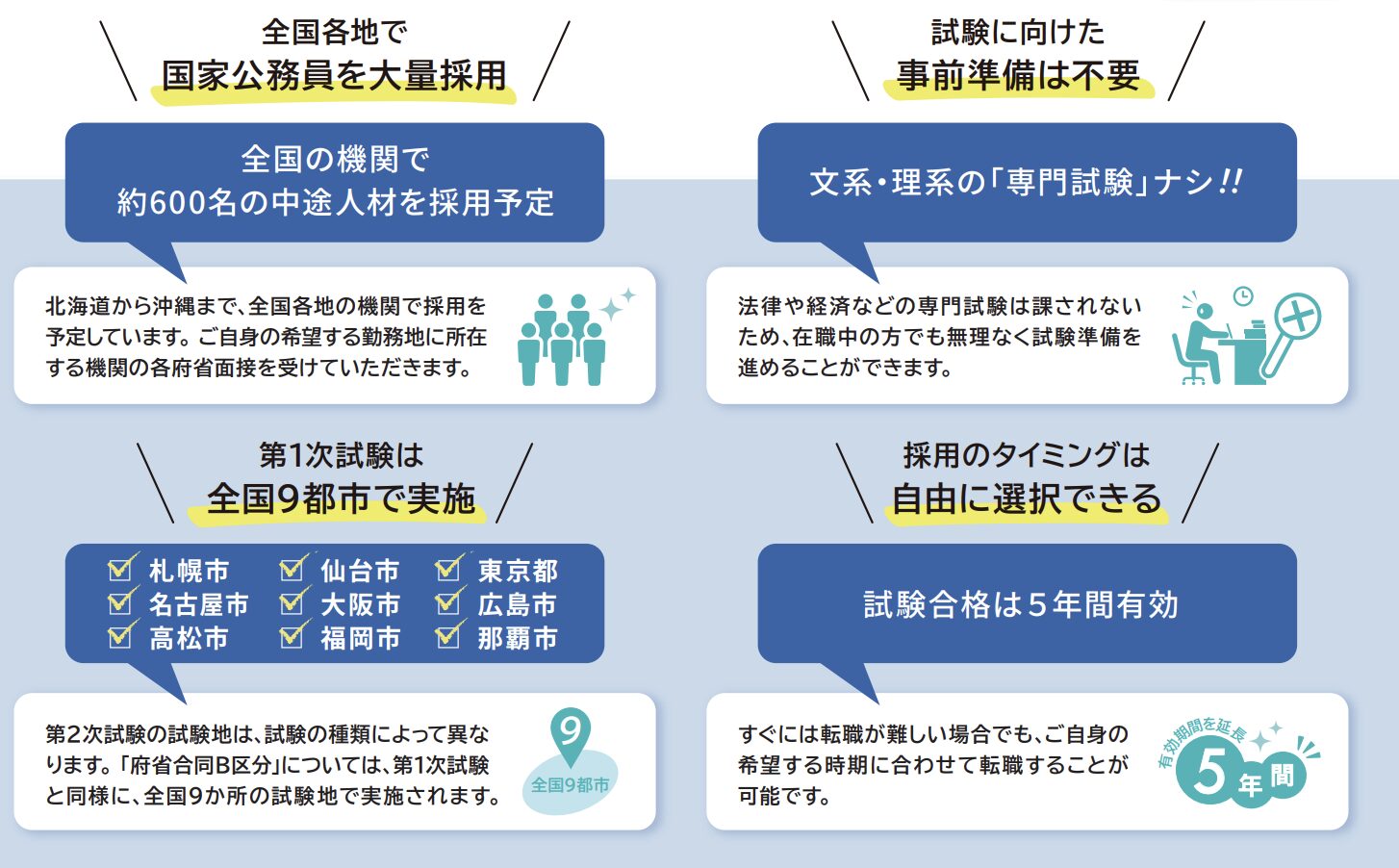

30代以上で公務員転職を考える場合は、「中途採用枠」での公務員受験をおすすめです。

実は国家公務員はもちろん、地方自治体の8割以上が中途採用試験を実施しているんです。

法律や経済などの難しい専門科目を勉強しなくても受験できるので、働きながらでも準備できますよ。

なお20代で公務員転職を目指す方は、いくつかのパターンがあります。

この記事では社会人が受験しやすい公務員試験を中心に、試験制度を詳しく説明します。

貴重な時間と労力を無駄にしないためにも、この記事を参考にして公務員の切符を手に入れてください。

【超重要】公務員試験のざっくり概要(社会人向け)

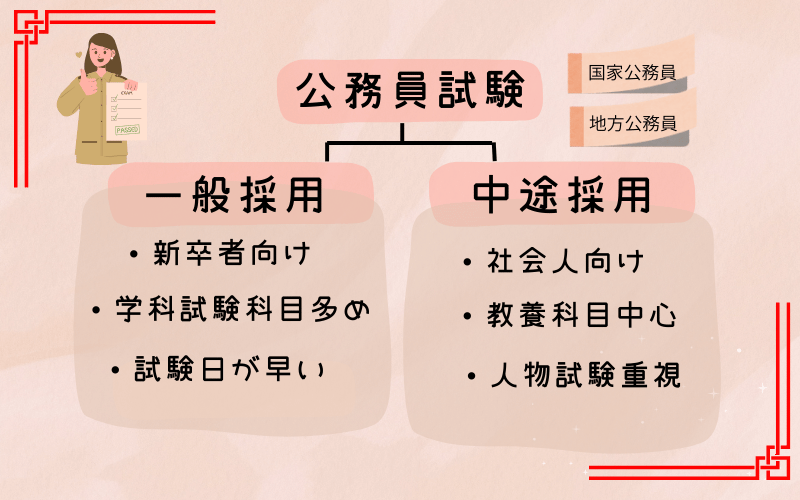

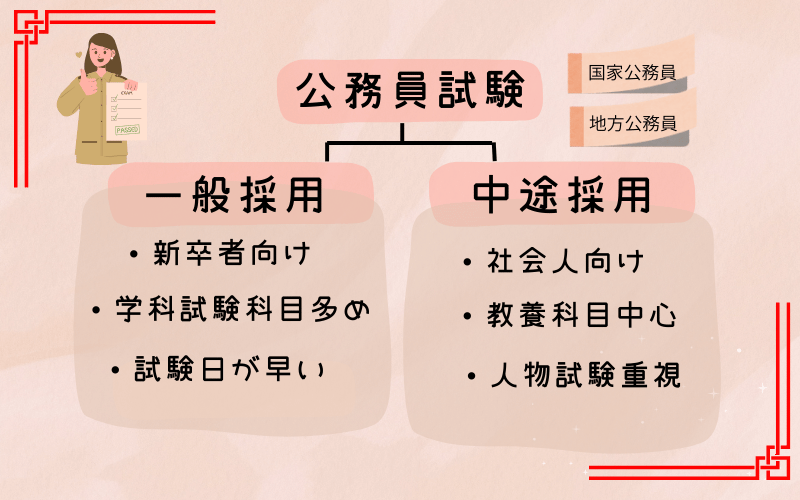

公務員試験を受験者の対象別に分類すると以下の2種類になります。

- 一般採用試験(対象:新卒者、第二新卒者)

- 中途採用試験(対象:社会人経験者)

一般的に「公務員試験」というと、新卒者を対象とする試験をイメージされる方が多いでしょう。

実は公務員でも民間企業の中途採用試験と同様に社会人経験者を対象とする採用枠もあるんです。

本記事では公務員の中途採用試験の内容を中心に説明します。

もちろん一般試験についても説明しますので、ご自身が受験可能な試験を見つけてくださいね。

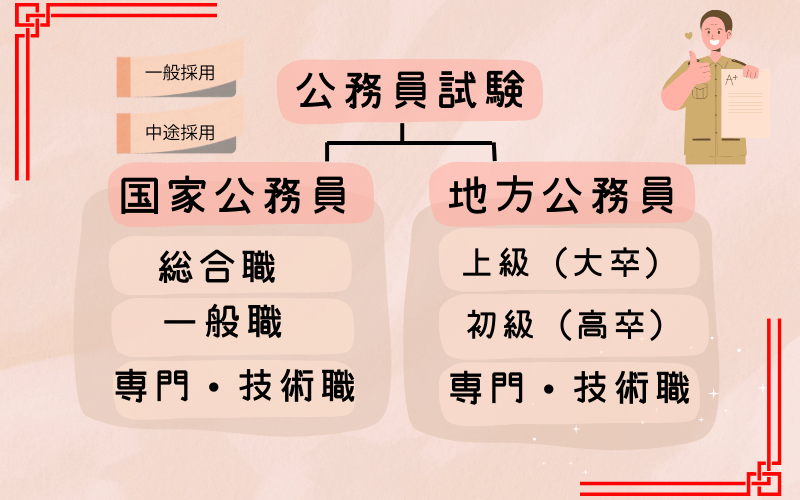

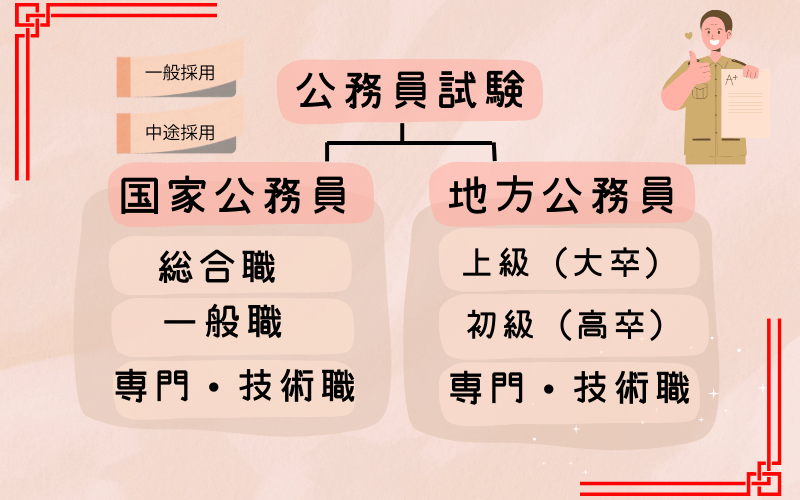

国家公務員と地方公務員の試験概要

公務員試験は実施機関別に大別すると

◽️国家公務員試験

◽️地方公務員試験

に分けられます。

試験の違いをざっくりと説明すると以下のとおりです。

- 国家公務員試験

- 統一試験を人事院で実施した後、採用試験を各府省で実施

- 地方公務員試験

- 都道府県、市町村それぞれの地方公共団体で試験

地方公務員試験の試験内容や受験対象者はその団体により異なりますが、おおよそ国の方針に準じています。

このためまずは、国家公務員試験試験について

◽️一般試験

◽️中途採用試験

について説明します。

これにより社会人が中途採用試験を受験するのに必要十分な「公務員試験」の概要を掴むことができます。

あとはご自身の気になる団体のホームページで試験実施要項を確認するだけでOKですよ。

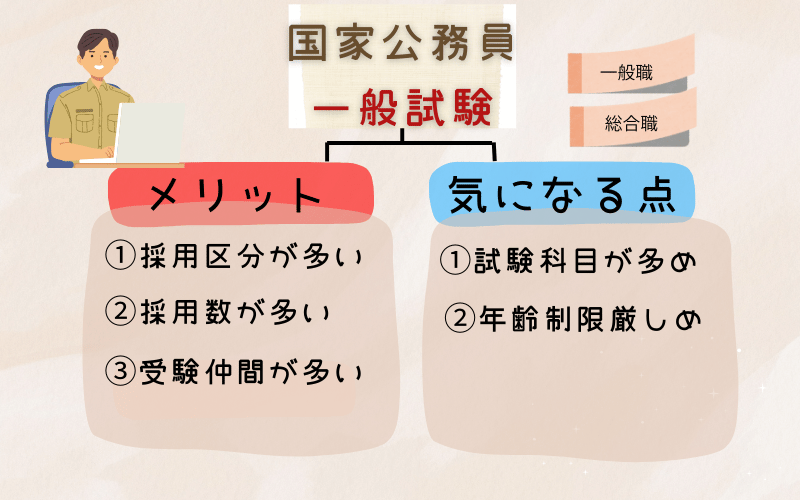

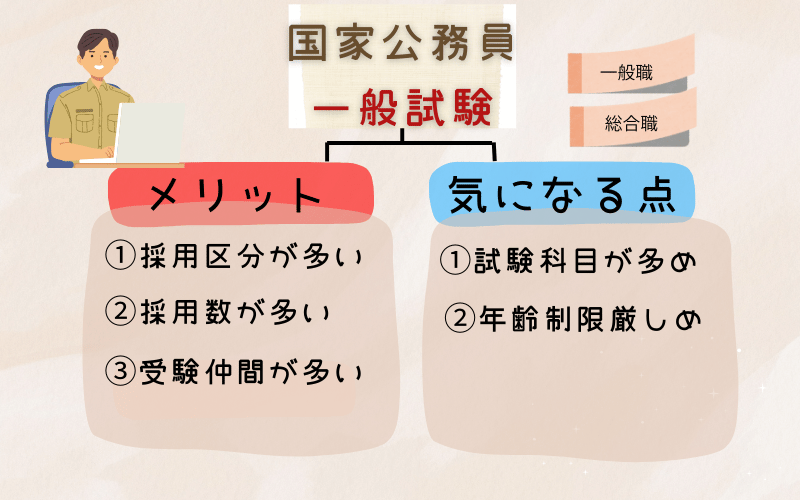

【国家公務員】一般試験の概要

国家公務員の一般採用試験の概要を説明します。

- 年齢制限:概ね30歳未満

- 試験科目:専門科目が課されることが多い。ただし近年は教養試験のみの区分もある。

- 合格倍率:試験にもよるが1.5倍〜(総合職は高い)

参考:人事院ホームページ

一般試験は想定受験者が新卒者であるため、年齢制限が20代までのことが多いです。

各府省で幅広く採用されるため、合格倍率は中途採用試験よりも低めです。

2023年度の国家公務員一般試験(行政職)の採用者数は3,781名、中途採用試験の採用者数は152名です。

法律や経済など試験の専門科目について知識がある20代の方は、一般試験が有利といえます。

社会人が一般試験の受験を検討するにあたり、考慮すべき点は以下のとおりです。

- 中途採用より採用区分が多い

- 中途採用より採用数が多い

- 受験仲間や受験情報が多い

- 専門科目など筆記試験が多い

- 年齢制限が厳しめ

- 選考期間が1年以上ある

筆記試験に法律や経済などの専門科目が課さる試験区分が主流でした。

一次試験では選択問題、二次試験では論述という形で、専門科目に対する深い知識が求められていたのです。

国家公務員でも教養試験のみで受験できるようになった

しかし2025年からは教養のみで受けられる区分が新設されました。

一般試験でも教養科目のみの試験区分もありますが、こちらはやはり高倍率になることが想定されます。

2026年以降は年に教養区分試験は2回開催される予定ですので、受験しやすくはなります。

20代で専門科目に自信のない方は、こちらを要チェックですね。

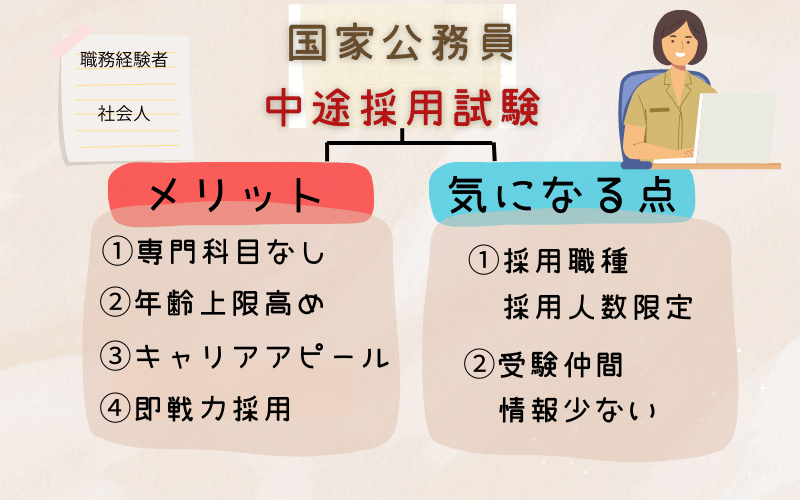

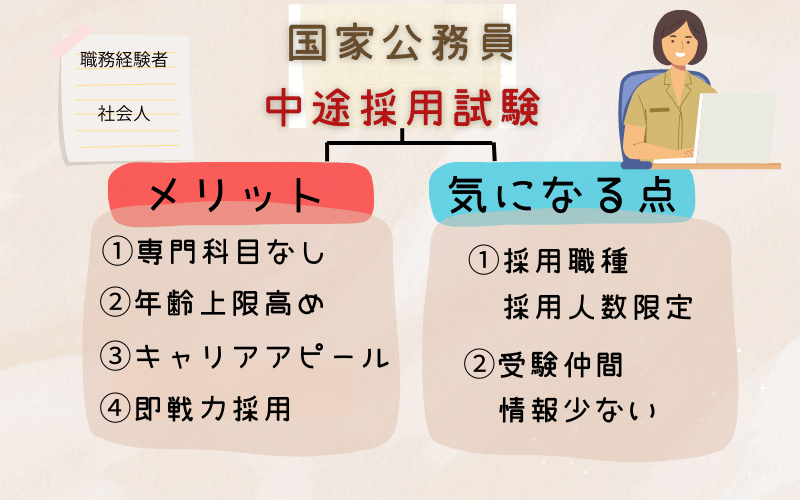

【国家公務員】中途採用試験の概要

国家公務員の社会人向け試験については、概ね以下の傾向があります。

- 年齢制限:概ね59歳未満

- 試験科目:教養試験、論文、面接など

- 倍率:2024年経験者採用試験(係長級(事務))では、3.8倍

参考:人事院ホームページ

地方自治体も国に準じていることが多いですが、受験を検討する場合は必ず自治体のホームページで詳細を確認してくださいね。

社会人向け試験の受験を検討するにあたり、考慮すべき点は以下のとおりです。

- 筆記試験に専門科目が無い

- 年齢制限の上限が高い

- 自分のキャリアをアピールできる

- 即戦力として採用される

- 採用職種・人数が限られている

- 受験仲間・情報が少ない

働きながら受験する人が多いことに配慮して学科は教養試験のみのことが多いです。

しかし一般試験に比べると採用人数が少ないため、試験区分によっては高倍率になることがあります。

しかし臆することはありません。

中途採用試験は、倍率は高くてもしっかり準備をすれば十分戦える!

中途採用試験の一次試験会場の大多数の方は「合格すればラッキー」くらいの記念受験者です。

筆者が受験した際には、何の書き込みもない綺麗な参考書をパラパラと眺めている受験者や、スマホでゲームをしている受験者さえいました。

しっかり準備をして、自身の職務経歴を行政にどう活かせるかを面接や論文できちんと説明することが出来れば勝ち抜くことは十分可能です。

民間での経験やスキルを活かして、即戦力として行政に関わることができるのは、やりがいや達成感もひとしおです。

公務員に中途採用されると、主任や係長など役職付き採用のことが多い

ぜひご自身のキャリアの棚卸しをして、中途採用試験に挑戦してみてはいかがでしょうか。

【国家公務員】中途採用試験を詳しく

国家公務員の中途採用者選考試験には、以下の3種類があります。

- 職務経験者採用試験:職務経験年数を要件。年齢の上限がない

- 社会人採用試験:職務経験は不問。40歳未満対象。高卒レベル

- 就職氷河期世代試験:バブル崩壊後の就職難(1993年~2004年頃)に新卒だった世代を対象

①職務経験者採用試験について

職務経験者採用試験には、事務系と専門職系があります。

職務経験者採用試験

- 事務系:行政職全般に携わる。各府省から広く募集あり

- 専門職:外交、税務、農業、気象などの専門職の募集のみ

◽️専門職は以下のとおり非常にピンポイントの募集です。民間時代でも類似の業界で働いていた方向けの狭き門といえるでしょう。

専門職系募集例

- 外務省<書記官級>

- 国税庁<国税調査官級>

- 総務省、農林水産省、国土交通省、気象庁<係長級<技術>>

職務経験者採用試験(事務系)の詳細

大部分の方が受験するであろう事務系について詳しく説明します。

事務系も学歴、業務内容で2種類あるんです。

- 「府省合同A区分」:大卒・院卒対象

- 「府省合同B区分」:大卒・院卒に加え、高卒も対象

「府省合同A区分」は、本府省で政策の企画・立案、調査・研究が主な職務です。

新卒試験の総合職(キャリア組)相当というところでしょう。

一方「府省合同B区分」は新卒試験の一般職相当と位置付けられます。

採用人数もA区分に比べて多く、本府省を含む全国の機関での事務の実施という職務です。

【概要】「府省合同A区分」の募集概要(2025年7月1日現在)

- 採用予定者:約13名

- 受験資格:大学または大学院を卒業・修了した日から2年を経過した者

- 職務経験要件:正社員・正職員としての職務経験が通算2年以上

- 職務内容:主に政策の企画及び立案、または調査及び研究。

- 採用先:主に本府省

【概要】「府省合同B区分」の募集概要(2025年7月1日現在)

- 採用予定者:約285名

- 受験資格:最終学歴に応じて所定の期間()を経過した者

- 職務経験要件:正社員・正職員としての職務経験が、最終学歴に応じて所定の期間()以上

- 職務内容:主に事務の実施等

- 採用先:本府省を含む全国の機関

所定の期間については以下のとおり。

()所定の期間

- 義務教育修了日より14年経過

- 高等学校卒業日より11年経過

- 短期大学等修了日より9年経過

- 大学卒業日より7年経過

- 大学院修了日より5年経過

()所定の期間

- 高等学校卒業者: 11年以上

- 短期大学・高等専門学校卒業者: 9年以上

- 大学卒業者: 7年以上

- 大学院修了者: 5年以上

なお、面接などでは以下の観点を審査されますので、準備が必要です。

これらの職務経験を通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力を体得していること

引用:人事院国家公務員試験採用Navi

国家公務員の経験者採用試験は以下のような特徴があります。

働きながらの準備も可能ですので、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょう。

- 民間企業等の実務経験者を対象

- 年に一度、国家公務員全職種の統一試験

- 即戦力を期待!係長級での採用

- 法律や行政などの専門科目試験は無し

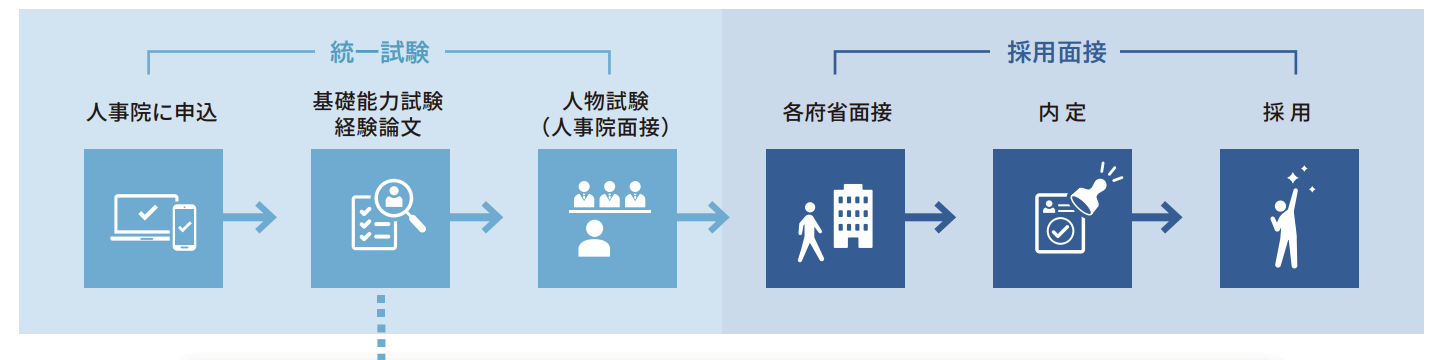

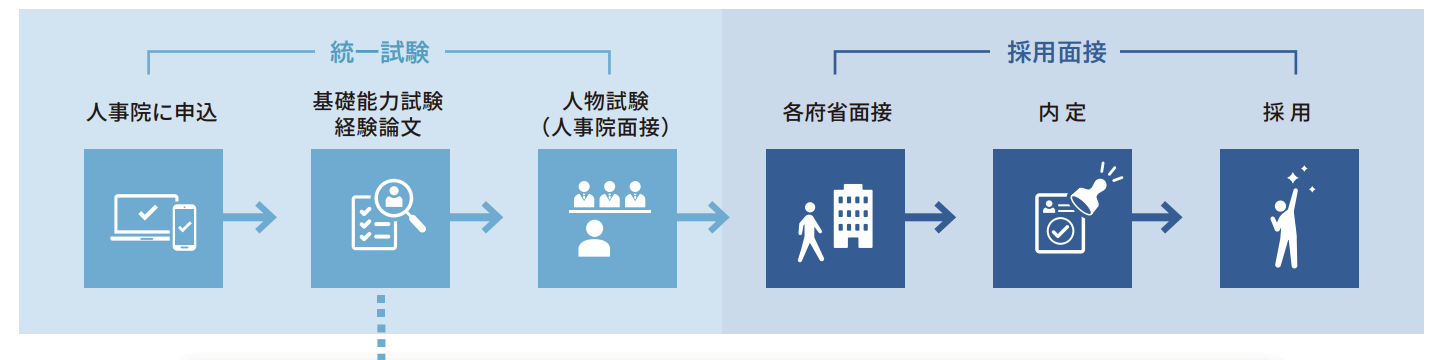

選考の流れ

次に具体的な選考の流れを説明します。

「府省合同B区分」の選考の流れは以下のとおりです。

まず受験者はどの府省を志望する場合でも、人事院が実施する統一試験を受けます。

ここで合格すると、「採用候補者名簿(有効期間5年)」に登録されます。

次に各府省個別の採用面接を受けて内定を獲得する流れになります。

統一試験は、筆記試験と人物試験の二段階で行われます。

- 第1次試験(筆記試験):基礎能力試験、経験論文

- 第2次試験(人物試験):面接、グループ討議(Aのみ)

最終合格者は「採用候補者名簿(有効期間5年)」に登録され、各府省の面接を受けることになります。

なんと、面接のタイミングは自分の事情に合わせて選択できるとのこと。

現職の都合も踏まえて選択できるのが嬉しいですね。

第1次試験(筆記試験)について

| 試験 | 内容 | 問題数 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 基礎能力試験 (多肢選択式) | 文章理解 判断・数的推理 資料解釈 知識(時事、情報) | 30題 | 2時間20分 |

| 経験論文試験 | 過去の職務経験における具体的な内容 | 1題 | 1時間30分 |

筆記試験合格者に対して、人物評価が実施されます。

府省合同A区分は面接に加えてグループ討議があります。

第2次試験(人物試験)について

第2次試験は面接に加えて、府省合同A区分では政策課題討議試験があります。

政策に対して課題意識を持つとともに、自分の意見を論理的に述べて説得させる能力や、相手の話を聞いて的確に反応する能力が求められます。

府省合同A区分

| 試験 | 内容 |

|---|---|

| 政策課題討議試験 | グループ討議により、プレゼンテーション能力やコミュニケーション力などを評価 |

| 人物試験 | 個別面接により、人柄や対人的能力などを評価 |

府省合同B区分では、グループ討議はありませんが、面接に加えて性格検査が参考として実施されます。

府省合同B区分

| 試験 | 内容 |

|---|---|

| 人物試験 | 個別面接により、人柄や対人的能力などを評価 |

| 性格検査 | 第2次試験の参考として実施 |

事務系区分の選考スケジュール【2025年】

2025年の試験実施スケジュールは以下の通りです。

夏頃に申し込み、秋に受験、冬に合格発表。毎年同じような日程感での実施が想定されます。

興味のある方は、来年度の受験をターゲットに、試験日から逆算して計画的に準備を進めましょう。

| 内容 | 実施日 |

|---|---|

| インターネット申込み受付期間 | 7月28日(月)〜 8月18日(月) |

| 第1次試験日 | 10月5日(日) |

| 第1次試験合格者発表日 | 10月31日(金) |

| 第2次試験日:A区分 | 11月8日(土)、9日(日) |

| 第2次試験日:B区分 | 11月15日(土)、16日(日) |

| 最終合格者発表日:A区分 | 11月21日(金) |

| 最終合格者発表日:A区分 | 12月5日(金) |

②社会人採用試験について

国家公務員一般職試験には、社会人経験者向けの「社会人試験(係員級)」が設けられています。

これは、主に高卒程度の学力を想定した試験で、社会人経験を持つ方が国家公務員として新たなキャリアを築くための枠です。

受験資格(2025年度例)

- 年齢要件

1985(昭和60)年4月2日以降に生まれた者

※2025年4月1日時点で40歳未満が目安 - 学歴要件

一般職試験(高卒者試験)の受験資格期間が経過した者(2023年3月31日以前に高校卒業の方など) - 国籍要件

日本国籍を有すること - その他

国家公務員法第38条の欠格事由に該当しないこと(禁錮刑、懲戒免職後2年以内等)

試験内容・流れ

| 区分 | 内容・形式 | 実施時期(例年) |

|---|---|---|

| 申込受付 | インターネット申込 (7月下旬~8月中旬) | 7月~8月 |

| 一次試験 | 筆記試験 (基礎能力試験、多肢選択式) | 9月~10月 |

| 二次試験 | 面接 (人物試験)、適性検査、作文等 | 10月~11月 |

| 最終合格発表 | 合格者は官庁訪問・採用面談へ | 11月以降 |

- 基礎能力試験:文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈、時事問題など

- 人物試験:個別面接で人柄や公務員適性を評価

- 作文:社会的な課題や志望動機について論述

採用・配属

- 最終合格後、各省庁・機関での採用面談(官庁訪問)を経て配属先が決定します。

- 採用後は、主に事務系の係員級職として勤務を開始します。

ポイント・注意事項

- 社会人経験がなくても年齢要件を満たせば受験可能です。

- 「大卒程度」の経験者採用(係長級)とは異なり、職歴年数の要件はありません。

- 試験日程や内容は年度ごとに変更される場合があるため、必ず人事院の公式案内で最新情報を確認してください。

③就職氷河期世代について

氷河期世代試験は、就職難を経験した世代に広く門戸を開く国家公務員採用の特別枠です。

通常の社会人経験者採用と異なり、職歴や学歴を問わず、年齢要件のみで応募できる点が特徴です。

2020年度~24年度までの4年間で全国で878人が合格しています。

2025年度は一時実施見送りとなりましたが2026年度から再開予定ですので、年齢が該当する方は要チェックですね。

- 生年月日要件:1966年4月2日~1986年4月1日生まれの方

- 国籍:日本国籍を有すること

- その他:国家公務員法で定める欠格事由に該当しないこと

- 「職歴や学歴、資格は一切不問」で、就職経験がない方も応募可能

試験内容・流れ

| 区分 | 内容・形式 | 実施時期(2024年度例) |

|---|---|---|

| 申込受付 | インターネットで申込 | 7月中旬~下旬 |

| 一次選考 | 筆記試験(教養・適性・論文等) | 10月下旬 |

| 一次合格発表 | 11月下旬 | |

| 二次選考 | 面接(人物試験)、適性検査等 | 12月上旬~中旬 |

| 最終合格発表 | 12月下旬 | |

| 採用 | 採用内定後、翌年1月以降 |

- 一次選考:基礎能力試験(択一式)、論文試験など

- 二次選考:個別面接、適性検査など

採用予定数・倍率

- 2024年度(令和6年度)の採用予定数は174名

- これまでの倍率は区分や年度により異なりますが、一般的な社会人経験者採用と比べても高倍率となる傾向があります。

- 職歴・学歴不問:ブランクや非正規雇用の経験しかない方も応募可能

- 人物重視:面接や論文で「公務への熱意」「論理的思考力」などが重視される

- 採用後の研修・サポート:入庁後は研修や人事評価を通じてキャリア形成を支援

【国家公務員】一般試験の概要

国家公務員の一般試験には、総合職採用、一般職採用、専門職採用の3種類があります。

- 総合職採用試験:いわゆるキャリア。大学院卒、大学卒対象。

- 一般職採用試験:一般事務。高卒から受験可能。

- 専門職採用試験:特定の専門職としての採用。

総合職採用試験は、公務員試験の中で最難関のうちのひとつです。高倍率であり狭き門といえます。

一般職採用試験は、一般行政事務を行う職員で、全国の出先機関に転勤になる可能性があります。

専門職試験にも、大卒程度と高卒程度の2種類の試験があります。

- 大卒程度試験:財務専門官、国税専門官など

- 高卒程度試験:刑務官、税務署職員など

①総合職採用試験について

一般試験の総合職採用試験は、最終学歴により以下の区分があります。

- 院卒者試験:修士課程修了(見込含む)または同等学力

- 大卒程度試験:大学卒業(見込含む)または同等学力の者

2025年より大卒程度試験には専門試験のない教養区分が新規に加わりました。

教養区分の試験期間は秋なので、一般試験とダブル受験も可能です。

しかも、教養区分は2026年度からは春・秋の年2回実施に拡大予定なので、チャンスも増えます。

これにより、大学を卒業して試験勉強から遠のいていた社会人にも受験しやすくなりますね。

| 区分 | 受験資格・対象者 | 主な試験内容(一次・二次) | 備考・待遇等 |

|---|---|---|---|

| 大卒程度試験 | 大学卒業(見込含む)または同等学力の者 | 一次:基礎能力試験(40問)、専門試験(多肢選択式) 二次:政策論文、専門記述、人物試験 | 初任給は大卒基準2 |

| 院卒者試験 | 修士課程修了(見込含む)または同等学力 | 一次:基礎能力試験(30問)、専門試験(多肢選択式) 二次:政策課題討議(グループディスカッション)、専門記述、人物試験 | 初任給は院卒基準2 |

| 大卒(教養試験) | 大学卒業(見込含む)または同等学力の者 | 一次:教養試験のみ(専門試験なし) 二次:人物試験 | 一部区分のみ実施(例:教養区分) |

試験内容

- 基礎能力試験(教養):大卒40問、院卒30問

- 院卒は能力系(文章理解・数的処理など)の比重が高い

- 専門試験(多肢選択):両区分とも実施。区分ごとに選択科目が異なる

- 二次試験:

- 大卒:政策論文(資料を用いた論述)、専門記述、人物試験。

- 院卒:政策課題討議(グループディスカッション形式)、専門記述、人物試験

- 教養試験区分:専門試験がなく、教養試験と人物試験のみ

受験資格

国家公務員総合職採用試験の受験資格(2025年度例)は、試験区分ごとに以下のように定められています。

大卒程度試験(春実施・教養区分以外)

- 年齢要件

1995年4月2日~2004年4月1日生まれの者

または、2004年4月2日以降生まれで次のいずれかに該当する者- 大学を卒業した者、または2025年3月までに卒業見込みの者

- 人事院が上記と同等の資格があると認める者

院卒者試験

- 年齢要件

- 1995年4月2日以降生まれの者

- 学歴要件

- 大学院修士課程または専門職大学院を修了した者、または2026年3月までに修了見込みの者

- 人事院が上記と同等の資格があると認める者

大卒程度(教養区分・秋実施)

- 年齢要件

- 試験年度の4月1日に20歳以上であること

- 学歴要件

- 大学3年生など、20歳以上であれば受験可能(卒業見込みでなくても可)

受験区分

国家公務員総合職採用試験の受験区分は、主に以下の通りです。(2025年7月時点)

1.春実施(専門試験あり)

①対象

- 院卒者試験(修士課程修了レベル)

- 大卒程度試験

②受験区分

- 法律

- 経済

- 政治・国際

- 行政

- 工学

- 数理科学・物理・地球科学

- 化学・生物・薬学

- 農業科学・水産

- 人間科学

- 建築

- 電気・電子・情報

- 機械

- 土木

- その他技術系

2.秋実施(教養試験のみ)

①対象

- 教養区分(大卒程度)

②受験区分

- 専門試験がなく、基礎能力(教養)試験・論文・人物試験等で選考

- 専攻分野を問わず受験可能

選考スケジュール

2025年度の国家公務員総合職採用試験(春試験・秋試験)のスケジュールを表でまとめます。

| 区分 | 主な内容 | 春試験 (院卒者・大卒程度) | 秋試験 (教養区分) |

|---|---|---|---|

| 申込受付 | 期間 | 2月3日(月)~ 2月25日(火) | 8月1日(金)~ 8月25日(月) |

| 第1次試験 | 日程 | 3月16日(日) | 10月5日(日) |

| 第1次合格発表 | 日程 | 3月31日(月) | 10月22日(水) |

| 第2次試験 | 日程 | 4月13日(日) 人物:4月21日~5月16日(院卒は5月7日~) | 11月22日(土)または29日(土) (企画提案・政策課題検討・面接) |

| 最終合格発表 | 日程 | 5月30日(金) | 12月18日(木) |

| 官庁訪問 | 開始 | 6月11日(水)~ | 12月15日(月)~ |

| 内々定 | 解禁 | 6月下旬 | 12月下旬 |

- 春試験は3月~6月、秋試験は10月~12月に実施

- 春試験(総合職)に不合格だった場合でも、秋試験(教養区分)を受験することは可能

- 2026年から教養試験が春・秋の年2回の実施になる予定

※日程は年度によって若干前後する場合があるため、必ず人事院など公式情報でご確認ください。

英語スコア加算制度

国家公務員総合職採用試験では、外部英語試験(TOEFL、TOEIC、IELTS、英検)のスコア提出による得点加算制度があります。

もちろんスコアを提出しなくても合格可能ですが、元々英語が得意な方にとっては有利な制度です。是非活用しましょう。

なお筆記試験の一部(政策論文など)で英文資料が出ることがあるため、基礎的な英語力は必要です。

英語スコア加算制度の概要

- 対象となる英語試験

- TOEFL 、TOEIC、英検―準1級など

- 得点加算の仕組み

- 一定以上のスコアを提出すると、最終合格者決定時に総得点へ15点または25点が加算

- スコアの有効期間

- 「試験年度の4月1日から遡って5年以内」に取得したスコアのみ有効

- 提出方法

- 二次試験までに英語スコアの証明書類を提出する必要がある

②一般職採用試験について

一般職採用試験にも3種類あります。先ほど説明した社会人試験も含まれます。

一般職採用試験の区分

- 大卒程度試験

- 高卒程度試験

- 社会人試験(係長級)

受験資格・試験内容

| 区分 | 受験資格 | 主な試験内容 | 年齢制限等 |

|---|---|---|---|

| 高卒程度 | 高校卒業(卒業見込含む)または同等学力 | 【1次】 教養試験、作文 【2次】 面接、適性検査 | 卒業後2年以内が原則 |

| 大卒程度 | 大学卒業(見込含む)または同等学力の者 | 【1次】 教養試験、専門試験、論文 【2次】 面接、適性検査 | 年齢制限あり (例:30歳未満) |

| 社会人(係長級) | 社会人経験(民間等での職歴)を一定年数有する | 【1次】 教養試験、論文等 【2次】 面接、職務経歴書など | 原則40歳未満 |

選考スケジュール(大卒程度)

一般職採用試験(大卒程度)の選考スケジュール(2025年度版)は以下のとおりです。

| ステップ | 日程(2025年度例) | 内容 |

|---|---|---|

| 申込受付 | 2月20日(木)~3月24日(月) | インターネットで受験申込 |

| 第1次試験 | 6月1日(日) | 筆記試験(基礎能力・専門試験等) |

| 第1次合格発表 | 6月27日(金) | 合格者は第2次試験へ |

| 第2次試験 | 7月8日(火)~7月18日(金) | 人物試験(個別面接等) |

| 最終合格発表 | 8月20日(水) | 合格者は官庁訪問へ |

| 官庁訪問 | 8月下旬~9月上旬 | 各府省庁での採用面談 |

| 内々定 | 9月上旬以降 | 官庁訪問を経て内々定 |

4月に1次試験が始まる総合職試験と比べると2ヶ月ほど遅い選考開始になります。

【地方公務員】中途採用試験について

地方公務員とは

◽️県庁や市役所、県税事務所、福祉相談所など、様々な地方機関で働く事務職・専門職

◽️警察官や消防官といった公安系職種

などを言います。

地方公務員試験の一般試験は主に新卒者を対象とした試験ですが、年齢上限に達していなければ既卒者でも受験可能です。

また、社会人経験者のみを対象とした中途採用試験も実施されています。

社会人経験者(民間企業等職務経験者)採用試験を実施する自治体数が過去数年間で急増しています。公務員の社会人経験者枠は、かつては大規模な自治体のみに特有の採用形態でしたが、令和4年度は全都道府県政令市の80%以上の自治体で社会人者枠の採用が実施されるに至っています(事務系以外の職種のみ採用している自治体も含めるとそれ以上)。

引用元:公務員試験総合ガイド

少子高齢化でどの自治体も人材不足が深刻です。このため、即戦力となる中途採用に力をいれる傾向にあります。

公務員転職を目指すならば今がチャンスといえます。

地方公務員の中途採用試験の概要はざっくり以下のとおりです。

- 試験内容は、教養試験、経験者論文、面接試験の組み合わせが大半

- 難易度レベルは、初級(高卒レベル)~上級(大卒レベル)と自治体により様々

地方公務員試験は自治体により筆記試験の種類や難易度が異なるため、国家公務員試験のように一概に傾向などをつかむことが難しいです。

まずご自身が転職を希望する自治体を決定し、ホームページなどで選考試験の内容を確認してみましょう。

都道府県職員

北は北海道から南は沖縄まで、全国の都道府県において、経験者採用試験は実施されています。

受験資格の年齢上限は59歳未満であることが多く、実質制限なしと言えます。主要な自治体を抜粋して概要をまとめました。

| 都道府県 | 受験資格(年齢等) | 必要な職務経験歴 | 一次試験実施月 |

|---|---|---|---|

| 北海道 | 満30歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 9月 |

| 青森県 | 概ね満30歳以上59歳未満 | 5年以上の職務経験 | 9月 |

| 埼玉県 | 59歳未満 | 5年以上の職務経験 | 9月 |

| 千葉県 | 満28歳以上59歳未満 | 直近10年中6年以上の職務経験 | 9月 |

| 東京都(特別区) | 満26歳以上59歳未満 | 4年以上(区分により8年以上、13年以上もあり) | 3月・4月・6月・9月等(複数日程あり) |

| 神奈川県 | 区分により異なる | 例:5年以上の職務経験(区分により異なる) | 7月 |

| 新潟県 | 満28歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 9月 |

| 長野県 | 1965年4月2日以降生まれ | 大卒後5年以上、または短大卒後7年以上 | 9月 |

| 静岡県 | 概ね満30歳以上59歳未満 | 5年以上の職務経験 | 6月 |

| 愛知県 | 区分により異なる | 例:大学卒業後2年以上の職務経験 | 4月・6月 |

| 京都府 | 満26歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 4月 |

| 大阪府 | 満30歳以上59歳未満 | 5年以上の職務経験 | 6月 |

| 兵庫県 | 満30歳以上59歳未満 | 5年以上の職務経験 | 6月 |

| 広島県 | 59歳未満 | 5年以上の職務経験 | 9月 |

| 福岡県 | 満28歳以上59歳未満 | 直近10年中7年以上の職務経験 | 6月 |

| 熊本県 | 概ね満30歳以上59歳未満 | 5年以上の職務経験 | 9月 |

| 鹿児島県 | 概ね満30歳以上59歳未満 | 5年以上の職務経験 | 9月 |

- 東京都・特別区・愛知県・大阪府などは独自日程や複数日程で実施される場合があります。

- 受験資格や職務経験年数は自治体・年度・職種により異なりますので、必ず各自治体の公式募集要項でご確認ください。

政令指定都市職員

政令指定都市も多くの市で経験者採用試験は行われていることがわかります。

受験資格は都道府県とほぼ同様です。

なお、その他の市町村についても、特に人口の多い自治体は、経験者採用試験を実施していることが多いです。

| 都市名 | 受験資格(年齢等) | 必要な職務経験歴 | 一次試験実施月 |

|---|---|---|---|

| 札幌市 | 満30歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 9月下旬 |

| 仙台市 | 満28歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 6月下旬 |

| さいたま市 | 満27歳以上59歳未満 | 直近10年中5年以上の職務経験 | 9月下旬 |

| 千葉市 | 満28歳以上59歳未満 | 直近10年中6年以上の職務経験 | 9月下旬 |

| 横浜市 | 満30歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 9月下旬 |

| 川崎市 | 満29歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 10月中旬 |

| 相模原市 | 満28歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 9月下旬 |

| 新潟市 | 満28歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 10月下旬 |

| 静岡市 | 満28歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 6月下旬 |

| 浜松市 | 満28歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 10月中旬 |

| 名古屋市 | 満28歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 9月下旬 |

| 京都市 | 満26歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 11月下旬 |

| 大阪市 | 満30歳以上59歳未満 | 5年以上の職務経験 | 9月下旬 |

| 堺市 | 満28歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 9月下旬 |

| 神戸市 | 満27歳以上36歳未満 | 5年以上の職務経験 | 9月下旬 |

| 岡山市 | 満28歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 10月下旬 |

| 広島市 | 59歳未満 | 5年以上の職務経験 | 9月下旬 |

| 北九州市 | 満28歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 9月下旬 |

| 福岡市 | 満28歳以上59歳未満 | 直近10年中7年以上の職務経験 | 6月下旬 |

| 熊本市 | 満28歳以上59歳未満 | 直近7年中5年以上の職務経験 | 6月下旬 |

- 年齢や職歴要件、試験月は年度や職種によって異なる場合があります。

- 「直近○年中○年以上」など、直近の職歴に重きを置く自治体が多いです。

- 詳細は必ず各自治体の募集要項でご確認ください。

なお、東京23区(特別区)でも以下の通り、複数区分での選考が実施されています。

気になる方は各区のホームページをチェックしてみましょう。

特別区の経験者採用試験区分

| 区分 | 受験資格(年齢等) | 必要な職務経験歴 | 一次試験実施月 |

|---|---|---|---|

| 1級職 | 満26歳以上59歳未満 | 4年以上 | 9月上旬 |

| 2級職Ⅰ | 満30歳以上59歳未満 | 8年以上 | 9月上旬 |

| 2級職Ⅱ | 満37歳以上59歳未満 | 13年以上 | 9月上旬 |

【地方公務員】一般試験概要

地方公務員の一般職採用試験にも3種類あります。

一般職採用試験の区分

- 地方上級(行政職):大卒程度(「1種」、「1類」など呼ばれることもある)

- 地方初級(行政職):高卒程度(「3種」、「3類」、「B区分」など呼ばれることもある)

- 専門職・技術職:心理系、農業系、土木系など

地方上級(大卒程度)試験について

一般的に「地方上級」と呼ばれる公務員試験は、都道府県と政令指定都市の大卒程度の試験を指します。

大卒レベルの地方公務員試験は、年齢上限を30歳前後に設定している自治体が多くなっています。

したがって、現役の大学生でないと受験できないわけではありません。

民間企業などを辞めて、もしくはフリーターなどから公務員へ転進した方も数多くいらっしゃいます。

地方上級(行政職)の選考試験概要は以下のとおりです。実施時期は6月ごろからの自治体が多いです。

主な試験概要

- 1次試験:教養試験、専門試験、

- 2次試験:論文、面接、集団討論、適正検査など

地方初級(高卒程度)試験について

大卒程度の試験と比べると最近は採用数が減少してますが、高校卒業程度の地方公務員もほとんどの自治体で採用試験を実施しています。

また、高卒程度の地方公務員試験は、一般行政事務区分のみならず「学校事務」区分や「警察事務」区分でも大多数の自治体が採用を実施しているという特徴があります。

なお筆記試験のレベルが高等学校卒業程度ということであり、高校を卒業していなくても受験可能なことが多いです。もちろん大卒でも受験できます。

唯一の受験資格と言えるのは年齢要件です。高卒程度の年齢上限は21歳程度の若い年齢に設定されています。

地方上級(行政職)の選考試験概要は以下のとおりです。実施時期は9月下旬ごろからの自治体が多いです。

主な試験概要

- 1次試験:筆記試験(教養択一)、作文(小論文)

- 2次試験:面接、集団討論、適正検査など

補足

- 一次試験の教養択一は「数的処理」「判断推理」「文章理解」「人文科学」「自然科学」「社会科学」「時事」など幅広い分野から出題されます。

- 作文(小論文)は、社会的なテーマや志望動機などが問われます。

- 二次試験は人物重視で、面接や集団討論、適性検査、エントリーシートなどが課されます。

※詳細は各自治体の募集要項で必ずご確認ください。

よくある質問

まとめ

公務員の経験者採用試験では、多くの自治体が事実上の年齢制限を撤廃しています。

公務員転職を少しでも考えている方は、ぜひとも試験にチャレンジしてみませんか?

働きながら勉強をして試験を受けるのであれば、ノーリスクで可能性を広げることができます。

公務員に転職して、自分のキャリアを活かしつつ、安定ややりがいを手に入れましょう。

本サイトでは、実際に42歳で公務員転職を成功させた筆者による、様々な有益記事を載せています。

働きながら試験勉強を効率よく進めるためのノウハウ記事も公開しています。

ぜひご自身のタイプに合った勉強方法を見つけて、公務員の切符を手に入れてくださいね。

応援しています!