転職のために取得しておくとよい資格はあるかな?

転職・再就職したいけれども、どのような準備をしたら良いか分からない。

そのようにお悩みの方にオススメする資格があります。

それは、簿記の資格です。

「簿記」というと経理のスペシャリストを目指す人の資格というイメージはありませんか?

実は、家計管理や資産管理など、我々の金銭感覚を研ぎ澄ますうえでも基礎となる万人向けの資格なんです。

もちろん、公務員への転職を目指す方も業務に直結する資格です。

公務員は、ペンや付箋などちょっとした消耗品を購入する際にも「支出負担行為」という事務手続きが必要になります。

その際に、仕訳伝票を作成することになります。

仕訳自体は会計システムで作成されることが多いですが、内容を確認するためには「簿記」の知識が必要になるのです。

- 未経験、あるいはキャリアブランクがあるが、事務職に就きたい

- 公務員の業務に必要となる会計知識の基礎を事前に習得したい

- 自分に合う会社・働き方を選んで仕事をしたい

50歳の筆者は、全くの素人ながら2ヶ月で日商簿記3級に合格しました。

勉強をするのに手遅れはありません。

むしろ、簿記の勉強は、パズルを解くように頭をフル回転するため、脳トレとして中高年の方にこそ挑戦してもらいたいと思います。

- 簿記とはなんぞや?が簡単に分かる

- 未経験者向けの勉強方法が分かる

- 資格取得後の活用方法が分かる

この記事で、簿記に対して親しみや興味を持たれる方が増えれば幸いです。

キャリアアドバイザー

IT系の民間企業に20年勤務(転職有り)

公務員8年勤務

働きながら公務員への転職を志す

半年間勉強し県庁と市役所をW合格

簿記とは?50代初心者にもわかりやすく解説!

簿記はお金の流れを記録して整理するための基本的なルールのこと。

たとえば、家計簿のもっと正確で、ルールに沿ったバージョンと考えるとイメージしやすいかもしれません。

簿記でわかること

簿記を学ぶと、こんなことが分かるようになります:

- 会社のお金の動き(売上・経費・利益など)

- 「どこからお金が入って、何に使われたか」が見える

- 資産や借金の状況が整理できる

- 経営状況を数字で把握できる

つまり、お金の使い道を正確に記録して、未来の判断に役立てるのが簿記なんです。

簿記は誰のためのもの?

もともとは、経理や会計の仕事をする人のための知識でした。

でも最近では、次のような理由で50代の女性が簿記を学ぶケースが増えています。

- 定年後の再就職やパートでのスキルアップ

- 在宅でできる経理やオンライン事務の仕事に役立てたい

- 自分や家族の資産をしっかり管理したい

- 副業やフリーランスでの「お金の管理」に自信を持ちたい

簿記は50代からでも十分間に合う!

簿記は難しそうに見えるかもしれませんが、基本のルールはシンプル。

「借方・貸方」という聞き慣れない言葉も、慣れてしまえばちゃんと理解できます。実際、50代・60代で簿記を学び始めて、仕事や副業に活かしている方もたくさんいます。

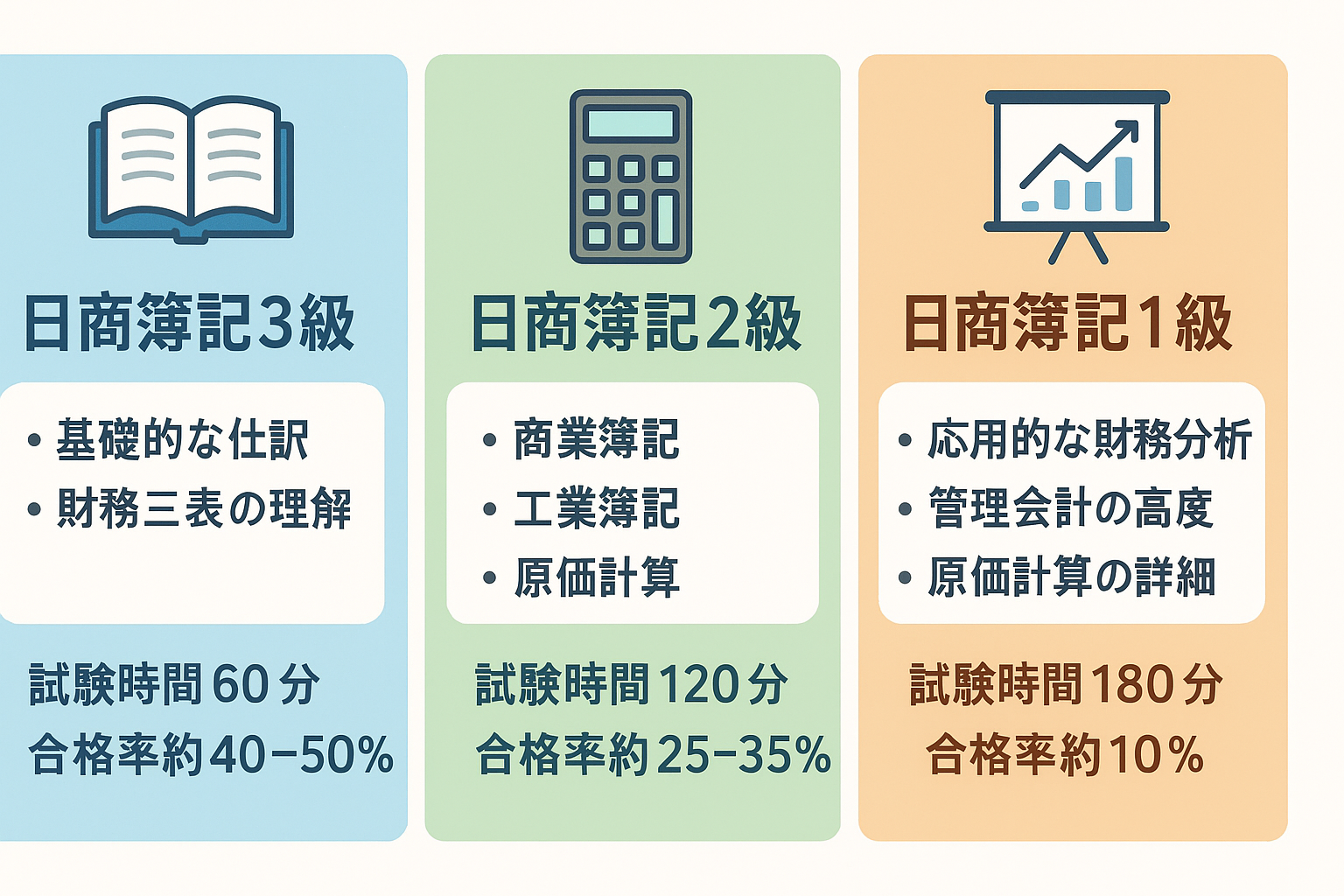

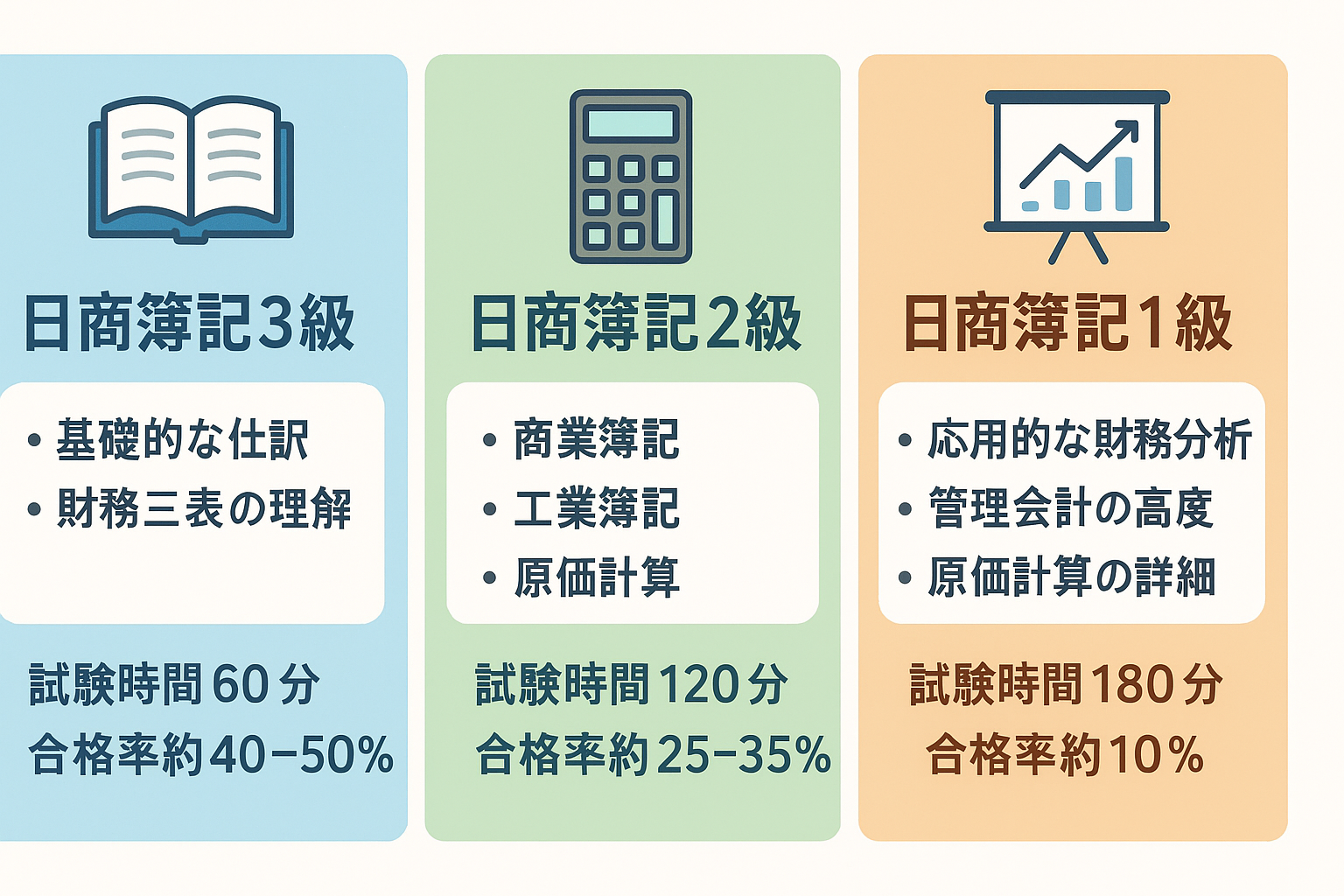

簿記の資格にはどんな種類があるの?

簿記には、日本商工会議所が実施している「日商簿記」がもっとも有名で、多くの企業でも信頼されています。

日商簿記には主に次の3つの級があります。

◆ 簿記3級:基礎を学ぶ初心者向け

- 家計簿レベルのお金の管理ではなく、会社のお金の流れを把握するための基礎的な知識を学びます。

- 小さな会社の経理や事務、個人事業主の会計のサポートに役立ちます。

- 初めて簿記を学ぶ方におすすめ。独学でも合格しやすいです。

◆ 簿記2級:実務で活かせるスキル

- 中小企業の経理実務に対応できるレベル。就職や転職に有利な資格です。

- 工業簿記(製造業向けの会計知識)も登場し、少し難しくなりますが、実践的です。

- 事務職・経理職・在宅ワークを目指す人におすすめ。

◆ 簿記1級:会計の専門家レベル

- 大企業の経理や、税理士・公認会計士などの受験にもつながる高度な資格です。

- ここまで目指すのは、会計の専門職を志す方やキャリアアップを本格的に目指す方が中心です。

👉 50代からのキャリア再スタートには、まずは「3級」→「2級」を目標にすると良いでしょう。

簿記が活かせる仕事とは?

簿記の知識は、実はとても多くの仕事に活かせます。資格を持っていることで、採用の選択肢が広がります。

◆ 簿記を活かせる主な仕事

| 職種 | 活かせる理由 |

|---|---|

| 経理・会計事務 | お金の管理ができる人材として重宝される |

| 公務員行政職・一般事務職 | 請求書・伝票処理など日常業務に役立つ |

| 会計事務所・税理士事務所 | 簿記2級以上があると採用されやすい |

| オンラインアシスタント | 在宅での経理サポートが可能になる |

| 副業・フリーランス | 青色申告や確定申告に自信が持てる |

| 自営業・起業 | お金の流れを把握できると安心して経営できる |

特に最近では、リモートで働ける経理補助の仕事や、クラウド会計ソフトを使った事務代行などが人気。

簿記の資格は、パソコン1つで働くための「稼ぐ力」につながるんです。

簿記3級を短期合格するための勉強法

50代になってから新しい勉強にチャレンジするのは、不安もありますよね。

でも、大丈夫。私自身、未経験から約2ヶ月で簿記3級に合格しました。

ここでは、私が実践した勉強方法をご紹介します。

時間が限られていても大丈夫!工夫しながらコツコツ進めれば、きっと合格できますよ。

1. 勉強時間を捻出する

皆さん、毎日仕事や家事など、毎日お忙しいですよね。

その日のタスクをこなすのに一生懸命で、気づいたら、夜寝る時間、、なんて一日ありませんか?

そう、勉強は、まず自分時間を確保することが大切なのです。

子どものためでも、親のためでも、誰のためでもない、ただただ自分のための時間。

これは、意外と難しく、実は結構、贅沢な時間なんですよ。

とはいっても、いきなり一人で無人島に出ていくわけにもいきません。

ポイントは、日々のタスクの中で、いかに自分時間を捻出するかということです。

試しに、先週1週間のスケジュールを紙に書き出してみましょう。

そして、30分、いや10分でも、自分時間として捻出できるスキマ時間を赤ペンで囲んでみましょう。

出来るだけ午前中の時間を確保しましょう。

午前中は、家族の朝の支度があり忙しい、、?

では、早起きしましょう!

何かを変えるためには、そのくらいの強い意志が必要ですよ。

一般に、簿記3級の勉強時間の目安は100〜150時間と言われます。

このため、2ヶ月で合格を目指すのであれば、1ヶ月最低50時間以上は確保したいもの。

筆者は、平日は1時間、土曜日と日曜日は3時間を簿記の勉強時間として捻出しました。

これで、平日(20日)は20時間、土曜・日曜(10日)30時間。

ざっくりと合計50時間は確保できることになります。

このために、筆者は30分早く起きることにしました。

今より、30分なら、早起きできそうな気がしませんか?

もちろん、突発的な用事が入り、予定通り勉強できない日もあります。

完璧でなくてもいいのです。

まず、自分の中で、達成可能なスケジュールと目標を宣言することが大切なのです。

2. 受験日を決めて申し込む

日々のタスクの中から勉強時間を捻出し、2ヶ月で100時間程度は勉強出来そうな気がしてきましたか?

そうしたらすぐに、簿記3級の試験を申し込んでしまいましょう。

「いつかやろうは、バカやろう」です。

その決心が流されていかないように、外堀を埋めてしまいましょう。

受験料を払い、受験日と受験場所が決めることで、気持ちがいよいよ勉強モードに切り替わりますよ。

とはいっても、今日から2ヶ月後に、都合よく簿記3級検定試験が開催されているの?

とお思いの方も多いと思います。

実は、日商簿記3級と2級の試験は、原則ほぼ毎日、試験を受験することができるんです。

全国各地にあるテストセンターのパソコンを使って、好きなタイミングで受験ができる「CBT方式」です。

受験後すぐに合否も分かるので、合格発表まで悶々とすることもありませんよ。

筆者は、CBT方式で「2ヶ月後」の日付で試験を予約しました。

すると、自然と「それまでに間に合わせよう」という気持ちが湧き、勉強のモチベーションが上がりました。

朝の早起きも苦になるどころか、目覚ましより前に目がさめるほどに、笑。

CBT方式の詳細は、後の章で詳しく説明しますね。

パソコンが苦手な方でも、ネット模擬試験で事前に何度か練習することができるので大丈夫ですよ。

思い立ったら吉日!まずは今日から2ヶ月後に受験することを周りに宣言してしまいましょう。

3.ざっくり1日の勉強スケジュールを立てる

先ほど、捻出した勉強時間を元に、勉強スケジュールを立ててみましょう。

ポイントは午前中の集中勉強と、その後のスキマ時間の有効活用です。

筆者の勉強スケジュールを、一例としてご紹介しますね。

筆者は、平日は9時から17時までフルタイムで仕事をしていました。

このため平日は、出勤前と通勤時間や昼休みなどの空き時間を勉強時間としていました。

平日の勉強時間の目安(1時間勉強)

- 朝5:30起床 。朝散歩やラジオ体操、身支度をした後、出勤前にテキストを読む(30分)

- 通勤中にスマホで、朝テキストで読んだ章の問題を解く(往復20分)

- 昼休みにスマホで、通勤中に間違った問題を再度解く(10分)

ポイントは朝の時間の有効活用です。

朝に勉強することは非常に効率の良い勉強方法と言えます。

理由は、朝は、脳がまだ元気なため、集中力、理解力、記憶力が高い状態で勉強することができるからです。

朝の1時間は夜の3時間に匹敵すると言われているほどです。

一方、夜はリフレッシュの時間と割り切って、家族との団らんや入浴などの後、早めに寝て翌日に備えるべきです。

また、朝インプットした内容を、その日のスキマ時間に少しずつでもアウトプットする習慣が大切です。

これにより、短期間に知識を定着させることができます。

週末の勉強時間の目安(3時間勉強)

週末は、様々な予定が入るので、やはり割り込みのない朝が勝負です。

朝、時間が確保できる限り集中して勉強し、残りは、午後隙間で時間を捻出するようにしていました。

- 朝5:30起床 。朝散歩やラジオ体操、朝食の後、テキストを読み問題集を解く(2時間)

- 午後は家族との時間。夕食準備前に1時間を確保して問題集を解く(1時間)

気をつけたいこと

今まで勉強時間のことばかり述べてきました。

しかし、うわの空でテキストをペラペラしていただけでは何時間経っても試験突破の実力は身につきません。

常に本番のテストで合格するための知識を身につけるんだという、緊張感を持って勉強しましょう。

テキストや講義で教わった内容は、その日のうちに、問題集をいたり、ノートに自分なりにまとめてみましょう。

勉強習慣が身についた方は、次のステップとして、いつまでに、何をやるか、という合格までの全体スケジュールを立てていきましょう。

4. 合格までの全体スケジュールを立てる

初心者向けの簿記の勉強でよく言われることは「全体を3週する」ということです。

例えば、参考書や講義動画など、第一章からじっくりと読んでいき、途中でわからないことがあると、そこでつまずいてしまい、挫折、、そうなりがちということなのです。

簿記は、全体像がつかめると、理解がグッと深まります。

このため、少々分からないことがあっても気にせず進めましょう、そして、それを3週繰り返しましょうということです。

1週目では「?」であったことも、2週目では「なるほど、そういうことか」となり、3週目では問題も解けるようになっていますよ。

筆者が2ヶ月合格のために作成した学習スケジュールは以下です。

■8週間の学習スケジュールの目安

| 期間 | 内容 |

|---|---|

| 1~2週目 | テキストをざっと1周読み通す(全体の流れをつかむ) |

| 3~4週目 | テキストを2周目+章末問題に取り組む |

| 5~6週目 | 3周目で苦手を重点的に+問題集に取り組む |

| 7~8週目 | 問題集をひたすら解く(余裕があれば模擬試験も) |

最後2週間で出来る限り実践的な問題をどれだけ解けるかが合否のカギになります。

予想問題集や、ネット用模擬試験をフル活用しましょう。

進捗管理がポイント

2ヶ月集中で勉強するためには、予定と実績の進捗管理が欠かせません。

お気に入りのノートに、一週間ごとの勉強予定と実績を記載していきましょう。

旅行に出かけたり、仕事が繁忙期になったり、と予定通り勉強出来ないこともあるでしょう。

予定通り進んでいない場合は、その週の週末に勉強時間を増やすなど、対策を記載していきましょう。

進捗具合は、定量的に管理した方が良です。

このため、参考書の章番号や、問題集の問題数などを予定に記載しましょう。

そして、予定通り消化できたかどうかを実績として記載しましょう。

ノートが面倒くさい場合は、参考書の目次などに、勉強する予定日を記載し、勉強できたら章番号に○をつけていくのもいいでしょう。

試験日までのカウントダウンをカレンダーに記載していくのもいいでしょう。

ノートやカレンダー、日記帳など、目にみえる形で簿記の勉強の状況が分かるようにしていきましょう。

家族に合格宣言する、SNSで勉強していることを発信する、など色々な形でアウトプットするのもオススメです。

簿記3級 試験概要|出題形式と合格ライン

ここで、簿記3級の試験概要も説明しますね。

最新情報は、日本商工会議所のホームページなどで確認してください。

● 試験形式

- 試験時間:60分

- 出題数:大問3問

- 配点:100点満点中、70点以上で合格

- ※CBT方式(パソコンで受験)の場合も、出題内容・配点は同じです。

● 試験内容内容

■ 第1問:仕訳問題(45点程度)

- 5問×3仕訳=計15仕訳

- 商品売買、経費、給与、資産購入など、日常的な取引を正しく仕訳できるかを問われます。

- 配点が高いため、ここで点数を稼ぐことが合格のカギです。

■ 第2問:帳簿や伝票の記入(20点程度)

- 総勘定元帳、仕訳帳、試算表、伝票などから1~2題出題されます。

- 「どの帳簿に何を書くか」「試算表を完成させる」といった、記帳実務に近い問題です。

- 苦手な方が多い分、対策すれば差をつけやすいパートです。

■ 第3問:試算表の作成(35点程度)

- 複数の仕訳が与えられ、それをもとに合計試算表や精算表を作成する問題です。

- 実務でもよく使われる形式で、全体の流れを理解する力が問われます。

- ミスを引きずりやすいため、丁寧な処理がポイントです。

このように、簿記3級は「仕訳力」と「帳簿・表への理解」が中心になります。

出題パターンはある程度決まっているので、過去問や予想問題を繰り返し解くことで、確実に得点力がアップします。

CBT方式での受験とは?|簿記3級は自分のペースで受けられる

簿記3級は、これまでの「紙の試験(統一試験)」に加えて、コンピューターで受験できるCBT方式(Computer Based Testing)が導入されています。

現在では、CBT方式を選ぶ人の方が多くなってきています。

● CBT試験のメリット

- 毎日実施(平日も土日もOK)

- 自分の予定に合わせて受験日を選べます。

- 全国に会場あり

- 自宅近くのCBT会場を指定して受験できます。

- 結果がすぐ分かる!

- 試験終了後、その場で合否が表示されます。

● どんな環境で受けるの?

- 会場のパソコンを使って、画面上で問題を読み、マウスやキーボードで操作します。

- 電卓は持ち込みOK(ただし、条件あり)。

- 問題の難易度や配点は、紙の試験(統一試験)と同じです。

CBT試験の申し込み方法|簡単3ステップ

日本商工会議所の指定サイト「商工会議所ネット試験」の申込ページから、以下の手順で申し込みます。

ステップ①:受験会場と日程を探す

- CBT受験申込ページ(ネット試験) にアクセス

- 自宅近くの会場と、都合のよい日程を検索

ステップ②:会員登録&受験料支払い

- 試験申込には、専用アカウントの作成が必要です(メールアドレスがあればOK)

- 受験料(2,850円・税込)をクレジットカードなどで支払い

ステップ③:試験当日は身分証を持って会場へ

- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)を忘れずに

- 試験開始10〜15分前には到着しておくと安心です

※試験日時の変更やキャンセルには制限があるので、申し込み前にしっかりスケジュールを確認しましょう。

CBT試験|当日の注意点と持ち物チェックリスト

「いざ本番!」という日に慌てないように、事前に準備しておきたいポイントをご紹介します。

● 試験当日の流れと注意点

- 10〜15分前には会場に到着を

- 会場によっては、5分前を過ぎると受験できないケースもあります。

- 受付で身分証を提示

- 予約した本人確認ができないと受験できません。

- 試験説明はパソコン上で確認

- 開始前に画面上で受験のルールが説明されます。

- 筆記用具は使用できない

- 問題はすべてパソコン画面上で操作し、メモは専用の計算用紙が配られます。

● 気をつけたいポイント

- 遅刻は絶対にNG!

- 時間に余裕をもって行動しましょう。交通機関の遅延も考えておくと安心です。

- 操作方法が不安な方は、公式サイトのサンプル問題で事前練習を

- CBT受験が初めてでも、事前にシミュレーションしておけば大丈夫です。

● CBT試験の持ち物チェックリスト

| 持ち物 | 内容・注意点 |

|---|---|

| ✅ 身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど(原本・有効期限内) |

| ✅ 試験予約情報 | 会場名や時間の控え(スマホで確認でもOK) |

| ✅ 電卓(任意) | 四則演算機能のみのもの。メモリ機能付き・音が鳴るものはNG |

| ✅ マスク(必要時) | 会場によっては着用が必要な場合あり |

| ✅ 時計(任意) | 会場によって時計の持ち込みが不可の場合もあるので事前確認を |

💡【補足】筆記用具やノートなどは不要です。計算用のメモは会場で紙が配られます。

試験対策方法

予想問題を繰り返し解く

試験2週間前からは、試験本番と同レベルの予想問題を繰り返し解くようにしましょう。

予想問題は、一般的に問題集の章末などに、腕試しとして掲載されていることが多いです。

まず、これを何も見ないで解いてみて、どれだけ正解できるか確認しましょう。

合格ラインは70点です。

間違った問題は、なぜ解けなかったのかを分析して対策を立てましょう。

例えば、仕訳問題の勘定科目が間違ったのであれば、テキストに戻りその単元を復讐しましょう。

金額をケアレスミスしたのであれば、以降同じ間違いをしないように、復習ノートにメモっておきましょう。

決算関連の問題が解けなかったのであれば、その単元の問題集を繰り返し解いて慣れましょう。

また、試験時間は60分ですが、これは意外と短く感じます。

ゆっくり考えていると時間ぎれになってしまうことも。

1週間前からは時間も計りながら予想試験にチャレンジしょう。

試験対策本を使う

余裕があれば、試験対策本も購入することをオススメします。

試験傾向の分析や効率的な解き方の解説など、合格するテクニック的な情報も多く入っています。

頻出ポイントを押さえた、本番と同程度の難易度の問題を多く解くことができます。

このため、自分の苦手な分野を把握することができ、集中的な対策に時間を充てることができるというメリットがあります。

試験対策本は、TACのものがオススメです。

筆者も簿記3級は2回受験しましたが、予想問題も本試験も、難易度がほぼ同じで、点数も同じでした。

このため、本試験を受けられるかどうかの、腕試しに使うのが良いでしょう。

直前の腕試しで受験可否判定をする

実は、CBT試験の場合は、3日前まで試験日の変更ができます。

このため、4日前に予想問題をいくつか解いてみて、全く合格ラインに届いていないようでしたら、対策時間を確保するために、日程を延期する選択肢もあります。

ただし、あまり先にするのも緊張感や集中力が持続しないため、遅くとも1週間以内には受験したいものです。

パソコンの操作方法に慣れておく

前述しましたが、CBT試験は試験センターのバソコン上で回答をしていきます。

試験内容は、冊子ではなくパソコンの画面上に表示されます。

試験会場ではA4メモ用紙2枚は渡されますが、問題文に直接メモを記載することができません。

勘定科目はドロップダウンリストで選択する形式なので、似たような科目に惑わされないように意識する必要があります。

金額はテンキーで入力するため、打ち間違いに注意が必要です。

「大問3」では、画面をスクロールしながら、問題文を読み、計算をして、回答を入力する必要が出る可能性がありますので、画面操作に慣れておいた方が有利になります。

普段の勉強では、おそらく、紙媒体の問題用紙に筆記用具でメモを取りながら回答をしているのではないでしょうか。

「大問3」では複数のページをめくりながら、回答を作成しているのではないでしょうか。

この違いが本番では地味にストレスになり、ケアレスミスの原因となることもあります。

対策として、事前にパソコン上の模擬試験を解いておきましょう!

参考書や問題集、対策本などを購入すると、購入者特典として、オンライン模擬試験を無料で体験できるものもあります。

購入者のみがアクセスできるURLが記載してあるというものです。

書籍を購入する際に、模擬試験体験の付録が付いているかどうかも確認しましょう。

クレアールでは、無料でオンライン模擬試験を受けることもできます。

ただし、難易度は本番問題より優しめという意見もありますので、あくまでも参考にしてください。

万一、不合格でもリトライできる

本番は独特の雰囲気で緊張します。

このため、予想問題でコンスタントに75点以上取れるようになっていれば、安心して受験できますね。

(ただし、個人差があります。本内容は、個人の見解ですので、最終的にはご自身で判断お願いします。)

CBT試験はその場ですぐに合否が分かるため、不合格の場合は、すぐに試験を申し込むことで、翌日以降に再受験できます。

問題は毎回違うため、得意な問題や解きやすい問題に当たると合格する可能性も高まります。

特に「大問2」は俗に「当たり外れが大きい」と言われます。

万一合格できなくても、解けなかった部分を復習したらすぐに、再受験をオススメします。

記憶が新しい方が、合格率も高まりますよ。

教材の選び方

4-1. 市販のテキスト&問題集

簿記3級なら、市販テキストと問題集だけで十分に合格可能です。

私もこの方法で合格しました。

書店でいくつかパラパラと見比べて、自分が読みやすいと思うものを選ぶのがポイントです。

📌 選ぶときの基準例:

- フルカラーで見やすい

- 挿絵や図解が豊富

- 文字が大きくて親しみやすい

- 要点がコンパクトにまとまっている

セットで問題集も購入すると、効率的に学習が進められますよ。

4-2. YouTube動画

テキストだけでは理解が進まない…という方には、無料の講義動画もおすすめ!

YouTubeで「簿記3級」と検索すると、たくさんのわかりやすい動画が出てきます。

📌 特におすすめ

- ふくしままさゆき先生:やさしい語り口と丁寧な解説で人気

- CPAラーニング:本格派の講義が無料で受けられる!

動画+テキストの「併用学習」は、理解が深まって挫折しにくいです。

4-3. 通信教育

「疑問点を誰かに質問をしたい」という方には、通信教育も選択肢として入れると良いでしょう。

簿記3級では、高額な商材は不要です。1万円台からの通信教育で十分ですよ。

ただし、こちらも合う・合わないがあるため、複数社のサンプル教材を入手して比較することをオススメします。

初学者向け通信教育3選

①【クレアール】

特徴:超効率的学習×安心価格の老舗講座

- 金額:1万円前後(時期によりキャンペーン価格あり)

- 教材:フルカラーテキスト/講義動画/過去問題集/模試

- 特徴:合格に必要な内容に絞っているので、短期間合格向き。

- サポート:質問無制限(メール)

▶︎ 公式サイト(時期によって割引キャンペーンあり)

②【スタディング】

特徴:スマホだけで完結!忙しい人向けの最先端講座

- 金額:3,850円(税込)~(簿記3級コース)

- 教材:スマホで学べる動画講義+問題演習+AI学習管理

- 特徴:PC不要、スキマ時間にスマホで完結できる。

- サポート:学習記録・進捗管理ツールあり(質問機能はなし)

▶︎ 公式サイト

③【オンスク.JP】

特徴:月額制で多資格学習にも使えるコスパ最強講座

- 金額:月1,078円〜(税込)+入会金1,078円

- 教材:動画講義/確認テスト/問題演習

- 特徴:定額制で他の資格(FP、社労士など)も同時学習可

- サポート:質問は不可だが、とにかく安い!

▶︎ 公式サイト

各社の比較表

| 項目 | クレアール | スタディング | オンスク.JP |

|---|---|---|---|

| 価格帯 | 1万円前後 | 3,850円〜 | 月1,078円〜 |

| 学習スタイル | テキスト+動画 | スマホ動画中心 | 動画+演習 |

| 質問対応 | ○(メール) | × | × |

| 対象者 | 合格を確実に狙いたい方 | スキマ時間で学びたい方 | コスパ重視の方 |

簿記の資格を転職に活かす方法

簿記3級でも応募可能な求人もありますので、応募してみるのも良いでしょう。

今までの、職務経験や勤務形態が先方のニーズにマッチしていれば、採用される可能性も高まるでしょう。

一方、経理事務で未経験可能な求人の多くは簿記2級が条件の場合が多いため、就職活動をしつつも、簿記2級を目指すのがオススメです。

簿記3級の勉強により、勉強習慣や勉強方法は身についているので、スムーズに上位資格も狙えます。

簿記2級まで取得したあと、会計ソフトをお試しで触ってみるのもいいでしょう。

① 自分の“働き方の希望”を明確にする

まずは、「自分がどんな働き方を望んでいるのか」を整理しましょう。

- フルタイムで再就職したいのか

- 家事や介護と両立できるパート・アルバイトが良いのか

- 自宅でできる副業・在宅ワークが希望なのか

50代であれば、ライフスタイルとのバランスも大切にしたいところです。

② 未経験OKの求人を探してみる

簿記3級・2級を取得したばかりでも、「経理補助」や「仕訳入力」などの実務未経験OK求人は意外とあります。

おすすめの探し方:

- 【ハローワーク】…地元密着型求人。50代歓迎の事務職もあり

- 【求人サイト】(例:Indeed・しゅふJOB・ミドルの転職)

- 【派遣会社】…アデコ・スタッフサービス・リクルートスタッフィングなど、未経験経理の紹介実績あり

特に「簿記2級+PC操作(Excel)」ができれば、事務職として十分に戦力になります。

③ 実務経験を積む

いきなり正社員にこだわらなくてもOK。最初は、アルバイト・派遣・パートなどで“経験を積む”ことを優先しましょう。

例:

- 小規模な会社の経理補助(仕訳、会計ソフト入力)

- 会計事務所のアシスタント(領収書整理、伝票起票)

- 在宅の記帳代行業務(クラウド会計ソフト使用)

実務経験が1年でもあれば、次の仕事に大きくつながります。

④ スキルを証明する「実績」をまとめておく

経験を積んだら、簡単な職務経歴書や実績リストを作成しておくと転職・副業に有利です。

- どんな業務を担当したか(例:仕訳月◯件、ソフトはfreee使用)

- 使用ソフト(弥生会計、マネーフォワード等)

- 週何日、何時間の勤務だったか

これが「経験者」としての大きなアピール材料になります。

⑤ 在宅ワークや副業にもチャレンジ

最近は、記帳代行や確定申告サポートなどの在宅経理の仕事も増えています。

- 【クラウドソーシングサイト】(ココナラ・クラウドワークスなど)

- 【リベシティのスキルマーケット】など信頼性の高いプラットフォーム

50代の主婦や元公務員の方も活躍しています。

簿記試験のよくある質問

【まとめ】

簿記3級は、短期集中で合格を狙える、かつその後の社会生活にも役立つ資格です。

事務職などの今までのキャリアとのシナジー効果も期待できる資格ともいえるでしょう。

最近は、ネット試験で原則毎日受験できる試験環境も整っているため、受験のハードルは非常に低く、初心者でも取り組みやすいと言えます。

ただし、簿記資格を取っただけで、すぐに仕事が舞い込むわけではありません。

しかし「スキルを身につけ→実務を経験し→実績を積む」というステップを丁寧に踏むことで、未経験でも“経理のお仕事デビュー”は十分可能です。

あなたのこれまでの社会人経験や責任感も、きっと現場で評価されます。

新しいことにチャレンジしたい、そう思ったら、まず、簿記の世界の扉を叩いてみるのはいかがですか?